WP 4: Kannenberg, Hannah & Bauerfeind, Johann (2025)

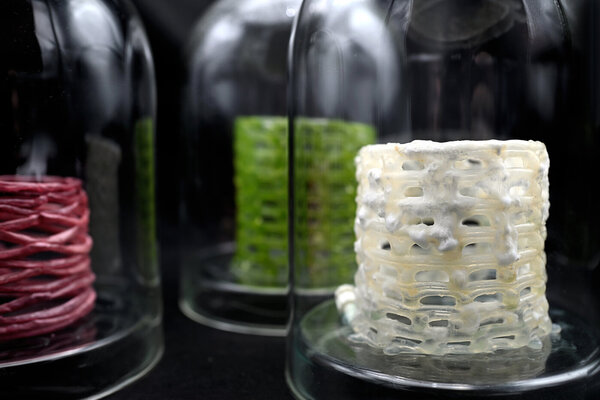

Biotubes (im Erscheinen)

Eine ständig wachsende Zahl biologisch basierter Materialien verspricht neue Möglichkeiten für nachhaltige Produktentwicklung. Doch diese Materialien stellen Gestalter*innen vor neue Herausforderungen: Sie verhalten sich nicht passiv, sondern haben das Potenzial, sich zu verändern, zu reagieren, benötigen Pflege und stellen Bedingungen an ihre Umgebung.

Exemplarisch für die BioLab-Forschung zu diesem Thema bespricht dieses Working Paper die Entwicklung von Biotubes – hohler, hydrogelbasierter Strukturen, auf deren Oberfläche Bakterien, Pilze oder Algen kultivierbar sind und die Geometrie, Versorgungssystem und Wachstumsumgebung in einem einzigen Artefakt verbinden. Voraussetzung für deren Herstellung war die Entwicklung eines 3D-Druckverfahrens (Rapid Liquid Bio Printing), das Gestalter*innen in die Lage versetzt, nicht nur Formen, sondern funktionable Lebensräume für Mikroorganismen zu erschaffen und an deren sich ändernde Ansprüche anzupassen.

Der Beitrag geht darüber hinaus der Frage nach, wie sich die Rolle von Designer*innen verändert, wenn sie mit lebenden Materialien arbeiten – nicht nur als Werkzeug, sondern als Teil des gestalterischen Systems. Das Working Paper diskutiert neue Kompetenzen, die an der Schnittstelle von Biotechnologie, Materialwissenschaft und Design entstehen, und umreißt methodische Ansätze, wie explorative Forschung, technische Rahmenbedingungen und gestalterische Visionen miteinander verwoben werden können.

![Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe – Hands, 1919. Gelatin silver print, 9 7/16 x 7 1/2 inches. Georgia O’Keeffe Museum, The Georgia O’Keeffe Foundation. [2003.1.4]](https://www.burg-halle.de/home/_processed_/c/3/csm_475209_06d2a9500d.jpg)