Wir sind die Stadt!

Urbanes Leben in der Digitalmoderne

Hanno Rauterberg, 2013

Die Stadt ist tot, es lebe die Stadt: Allen düsteren Prognosen zum Trotz wird der öffentliche Raum neu entdeckt. Mitten im Hyperindividualismus wächst die Sehnsucht nach kollektiver Erfahrung – und findet in der Stadt ihren Ort. Ein ungewohnter Gemeinschaftsgeist erobert Straßen und Plätze, neue Spielformen des Öffentlichen entstehen. Unter Schlagworten wie DIY-Urbanismus, Guerilla Gardening oder City Crowdsourcing kündigt sich nichts Geringeres als ein gesellschaftlicher Wandel an: Gegen die Ökonomie der selbstsüchtigen Herzen setzen viele der urbanistischen Bewegungen einen Pragmatismus der Anteilnahme und des Teilens. In seiner thesenreichen Analyse beleuchtet Hanno Rauterberg, warum gerade die Digitalmoderne eine neue, unvermutete Stadtkultur befördert.

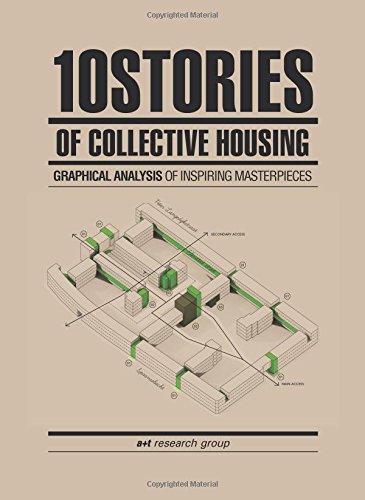

10 Stories of Collective Housing

Javier Mozas u.a. 2013

This publication presents an in-depth study of collective housing through ten masterworks from the 20th century. For the first time, a+t research group has carried out a graphic architectural analysis, which includes 3D models of the buildings and highlights the most important contributions made by each of the works toward developing desirable housing. The publication recognises masters such as Ignazio Gardella, Michiel Brinkman, Ralph Erskine and Fumihiko Maki – individuals who have defended their personal visions of architecture – and includes such projects as Cité de la Muette, Casa Borsalino, Justus van Effen Complex, Byker Redevelopment and Le Centre Jeanne Hachette.

The Dialogic City – Berlin wird Berlin

Arno Brandlhuber u.a., 2015

Dieser 700 seitige Reader ist gegliedert durch Gegensatzpaare, zu denen sich die Autoren aus der Geschichte Berlins heraus argumentierend mit besonders dialogischen oder undialogischen Momenten beschäftigen: Zentren/Mitte, Stadt/Natur, Fiktion/Realität, Fremdbild/Eigenlogik, Gemeinschaft/Individualität, Teilhabe/Governance und Boden/Eigentum. Um diese Paarungen gruppieren sich detaillierte Betrachtungen und Interviews mit Berliner Akteuren.

IN TRANSIT – Urban Development and Placemaking

IN TRANSIT connected 15 citizens’ initiatives from Sweden, Norway, Finland, Denmark, Scotland, England, Ireland and the Netherlands that promote cooperative projects and user-led urban planning processes in their neighbourhoods, cities and villages. Through local long-term engagement, the selected initiatives are actively engaged in seeking qualitative and sustainable improvements to living conditions within their society. Their economic models do not prioritise financial return, but rather the realisation of their vision for more habitable towns and communities offering equal opportunity. Initiatives create infrastructure in shrinking villages, organise festivals, communal suppers and other events in public spaces. They encourage alternative ways of living in times of gentrification, design local food systems, facilitate access to unused spaces, and create places to meet, exchange and learn.

From May 2015 to April 2016 IN TRANSIT offered these initiatives and instigators a platform to network, share and learn at international level. The project facilitated peer-to-peer exchange of ideas and best practice, workshops and field trips. During 8 themed trips to each of the participating countries representatives of the selected citizens’ initiatives presented and discussed their organisational and financial models, their strategies and experiences and got the opportunity to visit and learn more about other local citizen-led organisations. Each trip explored a specific theme: social polarisation, access to space, social infrastructure, the learning city, alternative living and housing, civic ecosystems, centre/ periphery etc. polarisation, access to space, social infrastructure, the learning city, alternative living and housing, civic ecosystems, centre/ periphery etc.

Als pdf weiterlesen …

InTranist.pdf

In der Zukunft leben

Die Prägung der Stadt durch den Nachkriegsstädtebau

Eine Ausstellung des Bundes Deutscher Architekten BDA, Deutsches Architektur Zentrum DAZ, 2009 / Kai Vöckler

Städte sind immer im Wandel begriffen, sie repräsentieren in ihren urbanen Strukturen unterschiedliche Zeitschichten. Der Katalog „IN DER ZUKUNFT LEBEN! Die Prägung der Stadt durch den Nachkriegsstädtebau“ porträtiert exemplarisch sechs Stadtsituationen, die charakteristisch für den Nachkriegsstädtebau in Ost und West sind, von deren ursprünglichen Planung bis heute.

Vorgestellt werden die Rheinstraße in Darmstadt und die Prager Straße in Dresden, die als innerstädtische Achsen die Stadtentwicklung prägen, die Großsiedlungsbauten in Halle-Neustadt und Bremen-Neue Vahr sowie Suhl im Thüringer Wald und Friedrichshafen am Bodensee als Beispiele für die Nachkriegsarchitektur in mittelgroßen Städten.

Halle-Neustadt Führer

Daniel Herrmann / Markus Bader – 2006

Ein Architekturführer für eine Stadt, die in Serienbauweise entstanden ist und mithin nur eine begrenzte Zahl unterschiedlicher Haustypen aufweisen kann. Der Mitteldeutsche Verlag hat das Unternehmen gewagt und das enge Format – stadtgeschichtliche Einleitung, Quartiersübersichtskarte, Pret-à- porter der Einzelhäuser – geweitet und eine Reihe von Kurzessays aufgenommen, die die Planstadt und ihre gegenwärtigen Probleme aus unterschiedlichem Blickwinkel betrachten: zum Beispiel als Modell für eine Musealisierung im Sinne des Stadtmarketings bzw. der DDR-Nostalgia oder als Modell für eine neue Art der Bewohnerbeteiligung im Schrumpfungsalltag.

In neun Touren führen die Autoren, zum Teil Neustädter seit Jahren, den Besucher kundig bis ins tiefste Dickicht spezifisch Neustädter Details: So wagen sie den Versuch, das undurchdringliche System der Blocknummerierung zu lichten, und auch der sich ausbreitenden Wildnis blicken sie tapfer ins Auge: „Wir finden hier auch selten gewordene, fast vergessene Gemüse wie die bis zu drei Meter hoch wachsende, attraktive Topinambur, auch Erdbirne genannt, mit essbaren Wurzelknollen sowie das Wurzelgemüse Pastinake. An einjährigen Kräutern gibt es unter anderem Borretsch“ (Rüdiger Gland, „Naturkunde in der Neustadt“).

Zu loben ist die graphisch ansprechende Gestaltung dieses Stadtführers; mit einfachen Strichzeichnungen werden architektonische Charakteristika der Neustadt ins Bild gesetzt. Zu vermissen ist eine Plandarstellung der einzelnen Wohnkomplexe, zumal die dem Führer beigegebene Übersichtskarte auf eine Abgrenzung verzichtet. Die inhaltlichen Überschneidungen der Rundgangtexte zu eliminieren, hat das Schlusslektorat versäumt. Und für den fachlich vorgebildeten Leser ist ihr persönliche Plauderton zu oberflächlich: Wenn beispielsweise das schwedische „Allbetonsystem“ erwähnt wird, mit dem der Bau von Punkthochhäusern in der Neustadt erst möglich wurde, bleibt eine Antwort auf die Frage, wie es zu diesem Technologietransfer kam, aus. Richard Paulick, Chefarchitekt der Neustadt, und Fritz Jaenecke, der besagte Bauweise Anfang der 50er Jahre in Malmö entwickelt hatte, waren Ende der 20er Jahre Kommilitonen bei Hans Poelzig an der TU Berlin-Charlottenburg – autobiographischen Verbindungen wie diesen hätte sich nachgehen lassen, im Sinne einer Würdigung der „Stadt der Chemiearbeiter“ als Manifestation eines internationalen städtebaulichen und architektonischen Programms.

Dennoch: Wer hätte nach 1990, als von den baulichen Hinterlassenschaften der DDR allenfalls der Berliner Stalinallee bleibender Wert zugesprochen wurde, erwartet, dass Halle-Neustadt 15 Jahre später „back on the map“ ist als national bedeutsames Monument der Moderne? Für solch neue Wertschätzung steht auch ein Buch wie dieses.

(Rezension aus StadtBauwelt 172 | 2006)

50 Jahre Streitfall Halle-Neustadt

Idee und Experiment, Lebensort und Provokation

Peer Pasternack – 2014

2014 jährt sich die Grundsteinlegung für Halle-Neustadt zum fünfzigsten Mal. 25 der bisherigen Jahre lagen in der DDR, weitere 25 im vereinigten Deutschland. Unumstritten war Halle-Neustadt von Beginn an nicht. Der industrielle Plattenbau brach gründlich mit der Vorstellung von der gewachsenen Stadt. Doch die Einwohner arrangierten sich. Halle-Neustadt war einst gebraucht worden für 90.000 Menschen, und es wird heute gebraucht für 45.000. Peer Pasternack und 46 weitere Autoren liefern kontroverse Ansichten zu dieser größten Stadt, die nach 1945 im Osten Deutschland errichtet worden ist.

Civitas – die Großstadt und die Kultur des Unterschieds

Richard Sennett – 1991

Mit Civitas schreibt Richard Sennett Stadtgeschichte als Kulturgeschichte: Sein Buch ist eine brillante Studie über die urbane Lebenswelt und ihre sozialen, architektonischen und existenziellen Formensprachen. Es handelt von der Funktion der Straßen und Plätze, von der Raum- und Zeiterfahrung, von Verhaltensstilen und Verständigungsmustern, von Innerlichkeit und Außenwahrnehmung in der Menge, unter Fremden. Zugleich ist es ein leidenschaftliches Plädoyer für die Vielfalt großstädtischer Kultur, die Unvertrautes erfahrbar macht.

Die Kinder fressen ihre Revolution – Wohnen, Planen, Bauen, Grünen

Lucius Burckhardt – 1985

Die Fragen, mit denen sich Burckhardt auseinandersetzt, charakterisiert er mit einem Begriff aus der Mathematik als „bösartige Probleme“. Bösartig sind die Probleme dann, wenn sie nicht nur technische, sondern zugleich moralische Beurteilungen erfordern. Der technisch unproblematische Bau einer Umgehungsstraße etwa wird zum bösartigen Problem durch die anstehende Entscheidung, ob Wiesen, Teile eines Waldes oder Wohnungen der Verbesserung des Automobilverkehrs geopfert werden sollten. Diese Entscheidung, sagt der Planer, sei eine politische Entscheidung. Der Politiker wiederum verweist bei seiner Entscheidung auf die Kompetenz des Planers, der die Umgehungsstraße als Plan vorgelegt hat. Gegen solche schizophrenen Problemaufteilungen und wechselseitigen Abweisungen der Verantwortung – Brock würde sagen: „Entschuldigungsstrategien“ – besteht Burckhardt auf der Verantwortlichkeit des Planers, Architekten, Designers für das, was er geplant und gestaltet hat. Folglichumfaßt bei Burckhardt der Bereich der Gestaltung auch die „unsichtbaren“ Beziehungen, in denen das gestaltete Objekt seine Funktion erhält. Damit sind wir bei der ersten der vier Thesen, mit denen uns der Herausgeber durch die 86 Aufsätze führt: „Design ist unsichtbar.“ Burckhardt führt zur Erläuterung mehrfach das Beispiel „Straßenecke“ an. Die übliche Einteilung der Straßenecke in Häuser, Straßen und Kioske hebt einzelne Objekte als Gestaltungsaufgaben hervor, um bessere Häuser, Straßen und Kioske zu bauen.

Unberücksichtigt bleibt dabei jedoch der „integrierte Komplex Straßenecke; denn der Kiosk lebt davon, daß mein Bus noch nicht kommt und ich eine Zeitung kaufe, und der Bus hält hier, weil mehrere Wege zusammenlaufen und die Umsteiger gleich Anschluß haben. Straßenecke ist nur die sichtbare Umschreibung des Phänomens, darüber hinaus enthält es Teile organisatorischer Systeme: Buslinien, Fahrpläne, Zeitschriftenverkauf, Ampelphasen … Auch diese Einteilung der Umwelt gibt einen designerischen Impuls. Aber dieser bezieht die unsichtbaren Teile des Systems ein. Erforderlich wäre vielleicht ein vereinfachtes Zahlungssystem für Zeitschriften, damit ich den Bus nicht verfehle, während ich die Münzen hervorklaube. Manche werden nun wieder ein neues Gerät vor sich sehen, einen elektronisch summenden Zeitschriftenautomaten, wir aber einen Eingriff in das System: vereinheitlichte, runde Zeitschriftenpreise, oder Zeitungs-Abonnementkarten auf Sicht – jedenfalls eine Regelung, die sich mit der Institution der Zeitschriftenverteilung befaßt“. Weitere Institutionen sind für Burckhardt die „Nacht“, der „Haushalt“, das „Krankenhaus“; die „Produktionsstätte“.

…

Mit der Berücksichtigung der Zeit setzt sich auch die vierte These auseinander, die von der Bedeutung der Stadtgestalt handelt und zeitgemäß „Mülltheorie der Kultur“ heißt. Die neueren Wahrnehmungstheorien haben ja deutlich gemacht, daß die einem Gegenstand zugeschriebene Bedeutung als Leistung des Interpreten aufzufassen ist. Bazon Brock hat darauf aufbauend seine These von der Geschichte als Werk der jeweils leistungsfähigen Avantgarde entwickelt, und auch Burckhardt geht von solchen Bedeutungszuweisungen aus.

Beton etwa, vor nicht langer Zeit noch die Visitenkarte guter Architektur, ist heute zum Symbol, für rücksichtslose Architektur geworden. Bekannt ist auch der interpretatorische Wandel, den die gotische Architektur durchgemacht hat, vom barbarischen zum technisch-konstruktiven Stil. Die Ab- und Aufwertung des Jugendstils ist gerade abgeschlossen, weitere Revivals werden folgen.

Mit anderen Worten: Der Müll – das, was durch das Raster eines bestimmten Wertesystems hindurchfällt – wird in einem anderen Wertesystem aufgefangen und zum schützenswerten Denkmal aufgewertet. Der vermeintlich objektive Ruhepunkt des Denkmals, der „ursprüngliche“ Zustand, existiert also nur im Kopf des Interpreten. Folglich kann das Objekt den Benutzern wieder zur Verfügung gestellt werden, zur Verfügung des kleinstmöglichen Eingriffes.

…

Auszüge aus Artikel von Siegfried Gronert / ZEIT 1986

FUTURZWEI Zukunftsalmanach 2017/18 – Themenschwerpunkt Stadt

Hrsg.: Harald Welzer, Saskia Hebert, Dana Giesecke – 2017

Alternativlos? Gibt es nicht. Der dritte FUTURZWEI-Zukunftsalmanach, herausgegeben von Harald Welzer, Dana Giesecke und Saskia Hebert, erzählt in über 50 Geschichten von gelebten Gegenentwürfen zur Leitkultur des Wachstums und der Verschwendung. Erstmals bietet er dabei auch eine internationale Perspektive. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut ist FUTUREPERFECT entwickelt worden, das in inzwischen 32 Ländern Geschichten des Gelingens sammelt, von denen die besten hier erzählt werden und die einmal mehr zeigen, was es heißt, seine Handlungsspielräume zu nutzen.

Der Themenschwerpunkt Stadt widmet sich aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen: Jenseits hierarchischer Stadtplanung und gegen Gentrifizierung, Verdrängung und Luxussanierung werden neue, kreative Formen der Urbanität und des Umgangs mit dem Lebensraum Stadt aufgezeigt. Hierbei geht es unter anderem um alternative Wohnprojekte, die gleichberechtigte und nachhaltige Nutzung des öffentlichen Raums und um dezentrale Energieversorgung.

Zudem bieten literarische Stadtgeschichten jede Menge Inspiration, um sich selbst das gute Leben nicht mehr aus der Hand nehmen zu lassen.

Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft

Hrsg. Mateo Kries, Andreas Ruby, Ilka Ruby – 2017

Wohnraum ist eine knappe Ressource – das wird in den letzten Jahren immer deutlicher. Die Immobilienpreise in den Metropolen steigen, klassische Konzepte des Wohnungsbaus können dem Bedarf nicht mehr gerecht werden. Diese Herausforderungen haben eine stille Revolution in der zeitgenössischen Architektur ausgelöst: das Bauen und Wohnen im Kollektiv. »Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft« ist die erste Ausstellung, die dieses Thema umfassend beleuchtet und räumlich erfahrbar macht. Anhand von Modellen, Filmen und Wohnungen im Maßstab 1:1 präsentiert sie eine Vielzahl von Beispielen aus Europa, Asien und den USA. Historische Vorläufer veranschaulichen zugleich die Geschichte der gemeinschaftlichen Architektur – von den Reformideen des 19. Jahrhunderts bis hin zur Hippie- und Hausbesetzerszene, die mit dem Slogan »Make love, not lofts« antrat.