„Kontakte“ von Karlheinz Stockhausen

Pianist Pierre-Laurent Aimard und Schlagzeuger Dirk Rothbrust präsentierten am 22. Oktober 2015 im Rahmen der musica viva Karlheinz Stockhausens frühes Meisterwerk „Kontakte“, eine Komposition für Elektronik, Klavier und Schlagzeug. BR-KLASSIK war bei einer Probe im Herkulessaal dabei und hat mit den beiden Musikern über das Werk des großen Klangvisionärs gesprochen.

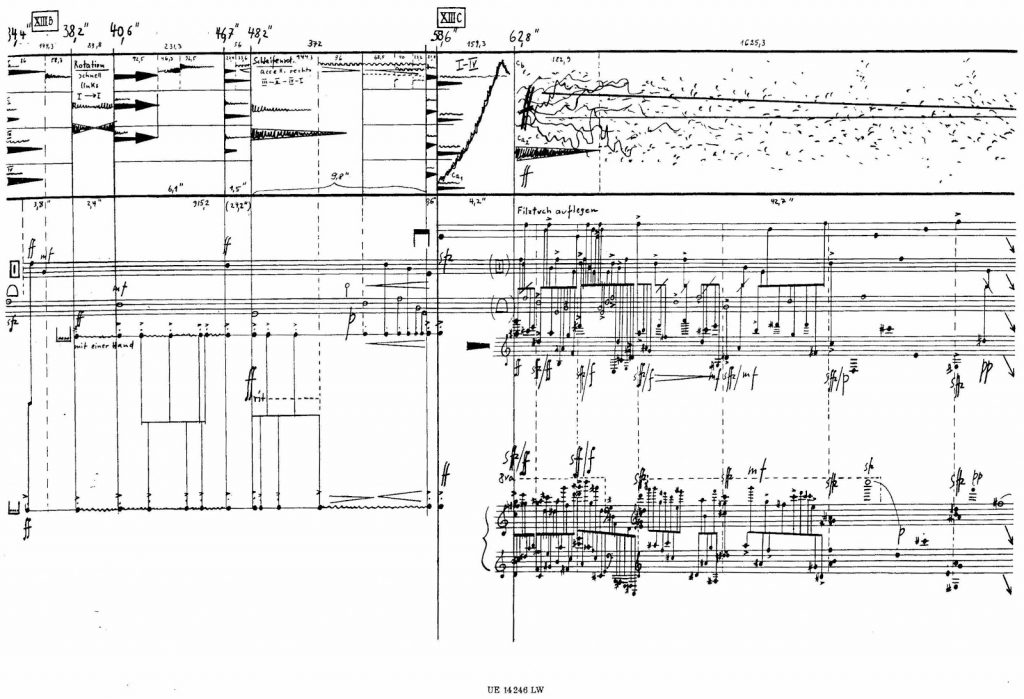

Auszug aus der Notation zu „Kontakte”

Hommage an Stockhausen

Revolutionär beim Musikfest Berlin

Seine Stücke nannte er „Engel-Prozessionen“, „Mantra“, oder „Inori“, was so viel heißt wie Gebet: Der aus dem katholischen Köln stammende Komponist Karlheinz Stockhausen hat nicht nur die Grenzen des Klangs, sondern auch des Glaubens erweitert. In seinen Kompositionen hat der religiöse Revolutionär stets die Harmonie der Welt und der Religionen beschworen, die Vielfalt in der Einheit. Dafür wurde er oft belächelt und ausgepfiffen.

Doch wie sieht es mit diesen Werken heute aus, zwölf Jahre nach seinem Tod? In einer Zeit, die Politologen als das ‚Jahrhundert der Religion‘ bezeichnen, wo wir über Kruzifix oder Kopftuch im Klassenzimmer debattieren und religiöser Fanatismus Raum greift. Was hätte Stockhausen zu all dem gesagt? Sein spirituelles Stück „Mantra“ für zwei Klaviere ist heute eines der populärsten Werke zeitgenössischer Musik und wird neben „Inori“ beim Musikfest Berlin wieder aufgeführt. Wir waren bereits bei den Proben in Luzern mit dem Lucerne Festival Orchestra dabei.

Karlheinz Stockhausen

(1928–2007)

komponierte 375 einzeln aufführbare Werke, darunter den Opernzyklus „LICHT – Die sieben Tage der Woche“, der zwischen 1977 und 2003 entstand und insgesamt etwa 29 Stunden Musik umfasst. Alle sieben Teile des musikalischen Werkes wurden bereits uraufgeführt: „DONNERSTAG“ (1981), „SAMSTAG“ (1984), „MONTAG“ (1988), produziert von der Scala di Milano, „DIENSTAG“ (1993) und „FREITAG“ (1996) in der Oper Leipzig sowie „SONNTAG“ (2011) von der Oper Köln. Mit „MITTWOCH“ präsentierte die Birmingham Opera Company den letzten Tag der Heptalogie „LICHT“ 2012.

Stockhausen, dessen Ziel es war, nach der Woche auch noch die Stunden des Tages, die Minute und die Sekunde zu musikalisieren, setzte sein Werk im Anschluss an „LICHT“ mit dem Zyklus „KLANG – Die 24 Stunden des Tages“ fort. Bis zu seinem Tod im Dezember 2007 komponierte er 21 Stunden, angefangen von der 1. Stunde „Himmelfahrt“ bis zur 21. Stunde „Paradies“.

Karlheinz Stockhausen begann seine kompositorische Laufbahn Anfang der 1950er Jahre.

1952 bis 1953 studierte er in Paris bei Olivier Messiaen und lernte hier Pierre Boulez kennen. Mit ihm und Luigi Nono bildete Stockhausen, dessen erste Kompositionen der „punktuellen Musik“ schon internationale Anerkennung gefunden hatten, in den 50er Jahren das sogenannte „Dreigestirn“ der Neuen Musik. 1954 bis 1956 studierte Stockhausen noch Phonetik und Kommunikationsforschung bei Werner Meyer-Eppler an der Universität Bonn.

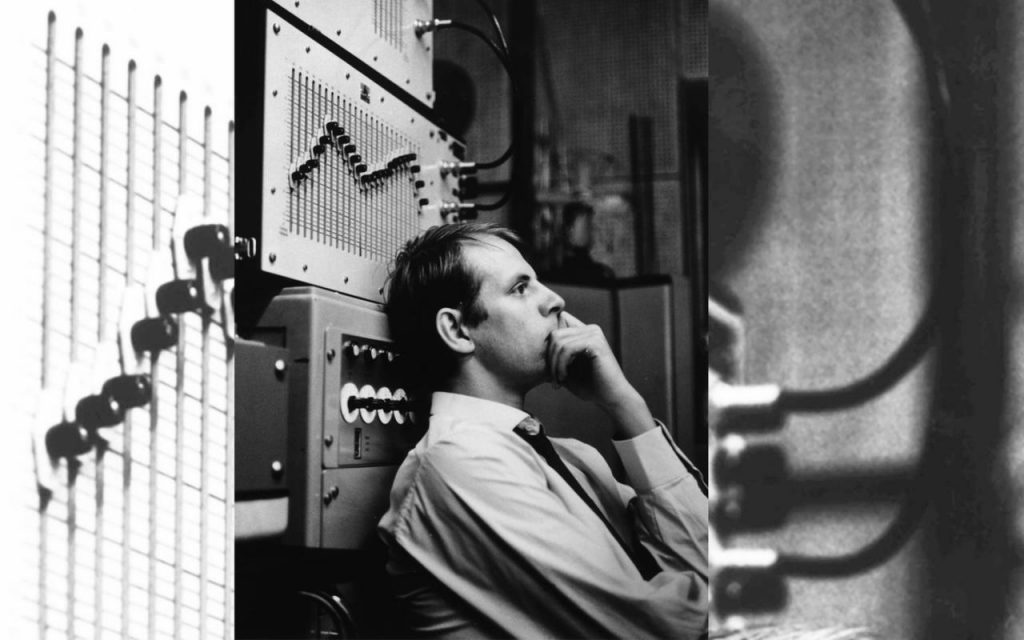

Zunächst vertonte Stockhausen hauptsächlich eigene Texte für Chöre. Schlagartig bekannt wurde er nach der Uraufführung von „Kreuzspiel“ 1951. 1953 wurde er ständiger Mitarbeiter und 1963 Leiter des Studios für elektronische Musik des Nordwestdeutschen Rundfunks Köln. Zwischen 1953 und 1956 entstanden dort mit den „Studien I und II“ und „Gesang der Jünglinge“ seine ersten elektronischen Kompositionen, die später zu den wichtigsten Arbeiten innerhalb der elektronischen Musik gerechnet wurden.

Bei den Internationalen Ferienkursen in Darmstadt nahm Stockhausen 1951 bis 1974 und 1996 als Dozent für Komposition teil und stellte dort viele seiner Werke sowie musikalischen Ideen vor. Im September 1971 wurde er auf den Lehrstuhl für Komposition an der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln berufen. Dieses Amt gab er 1977 wegen der ausgedehnten Reise- und Konzerttätigkeit auf. Er lehrte außerdem Komposition am Konservatorium in Basel (1963), an der University of Pennsylvania in Philadelphia (1964) sowie an der University of California in Davis (1966-1967). 1997 begannen in Kürten die jährlichen Stockhausen-Kurse für Komposition und Interpretation.

Sein Ruhm als Klangerfinder und Schöpfer kühner musikalischer Prozesse war im Jahre 1970 mit den Weltausstellungskonzerten im Kugelauditorium von Osaka endgültig begründet. Er trug entscheidend zur Formulierung der seriellen Musik bei und bestimmte die Entwicklung der elektronischen Musik modellhaft mit. Zu seinen bahnbrechenden Verdiensten werden unter anderem die Verbindung von Musik und Raum sowie die Erforschung der neuen, den Tonhöhen in der Zwölftonmusik entsprechende, systematische Organisation der Tondauern gerechnet.

Stockhausen music and cosmology

The Space

Die Kölner „Originale“, „Hymnen“, „Stimmung“, „Sternklang“, „Am Himmel wandre ich“ – Stockhausen wandte sich zunehmend Kompositionsformen zu, deren kosmische Aspekte bereits im Titel deutlich wurden. Wesentlich wurde die Begegnung mit Ostasien, Japan und dem Zen-Buddhismus. „Musik als Tor zum Spirituellen“ überschrieb Michael Kurtz, der Autor der ersten Stockhausen-Biographie, die Jahre 1970 bis 1974 und setzte als Motto Stockhausens Wort darüber: „Das Essenzielle meiner Musik ist immer religiös und spirituell, das Technische ist nur Erläuterung.“ Damals kam es auch zum Bruch mit der Linken, die sich vom Verfasser komponierter Träume und Gebete wegen seines Mystizismus und angeblich autoritären Gebarens abwandten.

In einem von Stockhausen entworfenen Kugelauditorium wurden während der Weltausstellung Expo’70 in Osaka, Japan, mit 20 Instrumentalisten und Sängern 183 Tage 5½ Stunden täglich die meisten der bis 1970 komponierten Werke Stockhausens für über eine Million Zuhörer aufgeführt. Stockhausen hatte mehrere Gastprofessuren in der Schweiz, in den USA, Finnland, Holland und Dänemark inne. 1971 wurde er zum Professor für Komposition an der Hochschule für Musik Köln berufen. Karlheinz Stockhausen Entwicklung als Komponist ist gekennzeichnet durch makellose Integrität und nie endende Kreativität, und dadurch, dass er über 50 Jahre an der vordersten Front der musikalischen Entwicklung gestanden hat.

(text aus berliner-festspiele/programm)

Oper „Aus Licht“

von Stockhausen an der Dutch National Opera

„Aus Licht“ von Karlheinz Stockhausen ist ein Werk, das jeden Rahmen sprengt: Ein Zyklus von sieben radikalen Opern – bislang noch nie ungekürzt aufgeführt. Die Dutch National Opera präsentiert ein Kondensat, das dennoch drei Aufführungstage in Anspruch nahm.

quelle: arte.tv/de/videos

Momente (black and white film by Gérard Patris, 1965)

Momente (1962/1969)

Momente ist ein Werk des deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen, das zwischen 1962 und 1969 entstanden ist und für Solosopran, vier gemischte Chöre und dreizehn Instrumentalisten (vier Trompeten, vier Posaunen, drei Schlagzeuger und zwei elektrische Keyboards) aufgeführt wurde. Als „Kantate mit radiophonen und theatralischen Obertönen“ wird sie vom Komponisten als „praktisch eine von ihren Küken umgebene Oper von Mutter Erde“ beschrieben. Es war Stockhausens erstes Stück, das nach den Prinzipien der modularen Übertragbarkeit komponiert wurde, und seine erste musikalische Form, die sich aus Kategorien von Empfindung oder Wahrnehmung und nicht aus numerischen Einheiten der musikalischen Terminologie ableitet, was eine wesentliche Veränderung des musikalischen Ansatzes des Komponisten gegenüber den abstrakten Formen der 1950er Jahre darstellt.

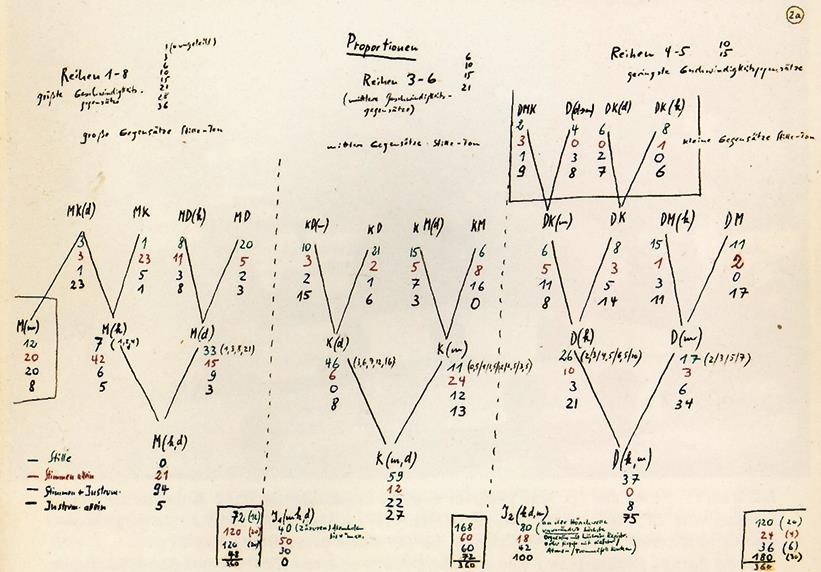

Momente Formschema

In jeder Aufführung kommen vier Sprachen vor: die deutschen Texte sollen in der Landessprache des aufführenden Ensembles gesungen werden und einige – in der Partitur bezeichnete – Stellen in einer ersten, zweiten und dritten Fremdsprache.

1. Das Hohelied Salomos. (Das Alte Testament nach der Übersetzung Martin Luthers).

2. Stellen aus einem Brief Mary Bauermeisters.

3. Einige Ausrufe von den Trobriand Inseln, Britisch Neuguinea (aus Bronislaw Malinowski: The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1929).

4. Ein Zitat von William Blake: „He who kisses the joy as it flies lives in Eternity’s sunrise.“ gefunden im „Prelude“ des Buches Man’s Emerging Mind by N. J. Berill, New York: Fawcett World Library, 1955.

5. Namen aus Märchen, selbstgebildete Namen, Rufe.

6. Publikumsreaktionen (Zurufe, Phrasen).

7. Selbstgebildete onomatopoetische Wörter und rein phonetisch gebildete Nonsens-Silben.

Vorwort zur Partitur von „Momente”