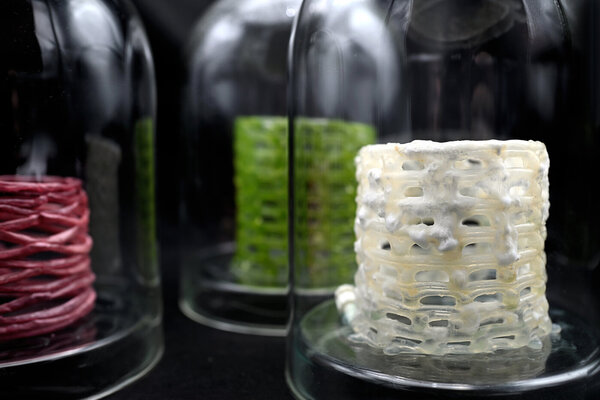

Stroh und Stahl, Kartoffelchips und Computerchips, Sonnenblumen und Solaranlagen, Trinkwasser und Neodym-Magnete – alles, womit wir uns täglich umgeben, stammt (in)direkt aus dem Boden, einem komplexen System aus Organismen, Gestein, Wasser, Luft, Mensch und Technik.

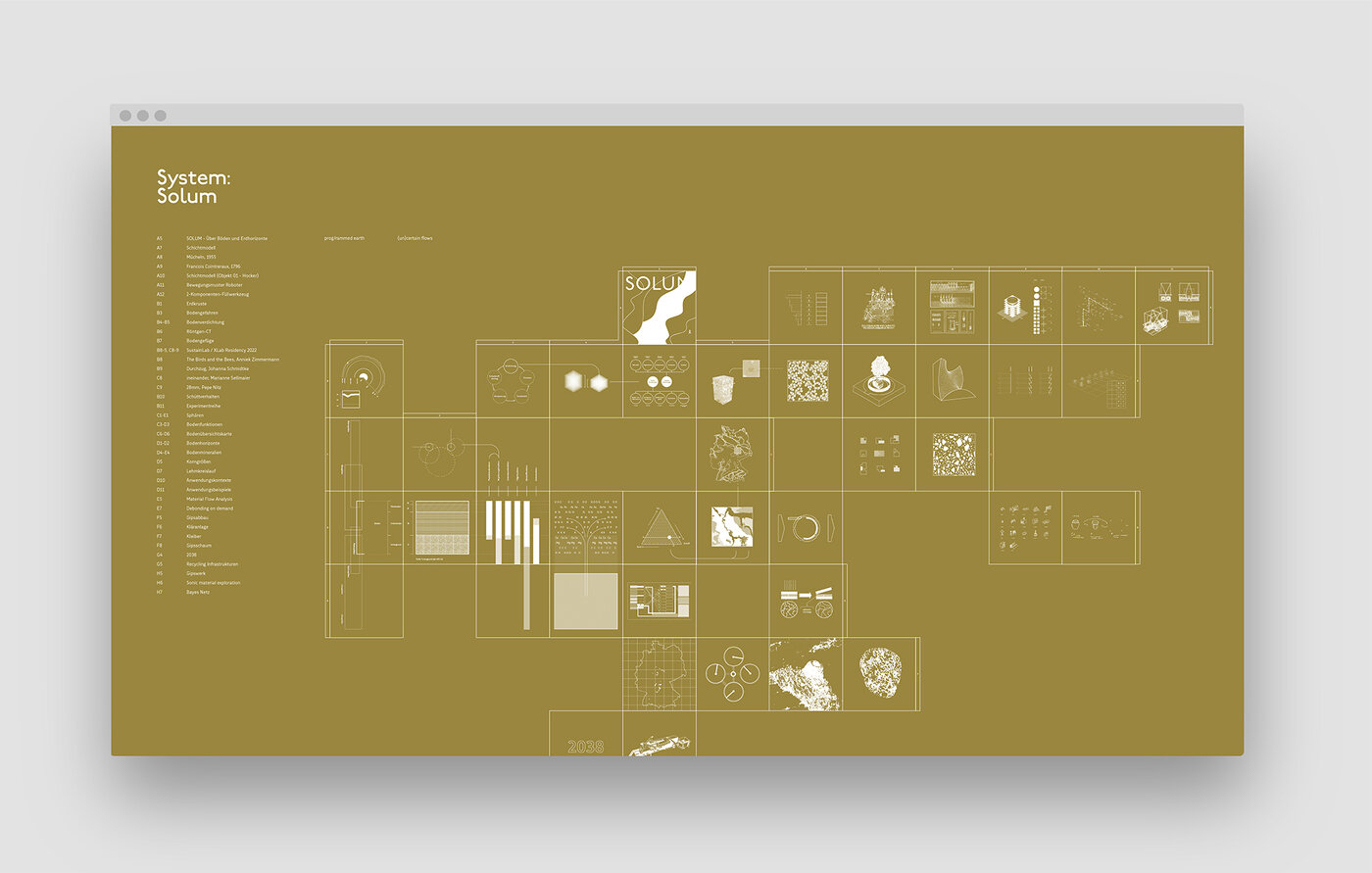

In der Bodenkunde bezeichnet “Solum” Boden ohne das darunterliegende Ausgangsgestein und das darüberliegende, abgestorbene Pflanzenmaterial. Der Begriff war der Startpunkt für das Forschungsthema im SustainLab. Mit der Absicht, das Unsichtbare unter unseren Füßen zu begreifen, erkundeten wir Böden und Bodenschätze der Region. Wie viel Boden steckt in unserem Alltag? Und in welcher Form? Welchen Veränderungen unterliegen geogene Materialien durch anthropogene Einflussnahme? Wie sehen Alternativen und Wege zu einem nachhaltige(re)n Umgang mit Sedimenten aus? Wie können Kunst und Design dabei die Lücke zwischen abstrakten Visionen und den realen Bedingungen des Alltags schließen?

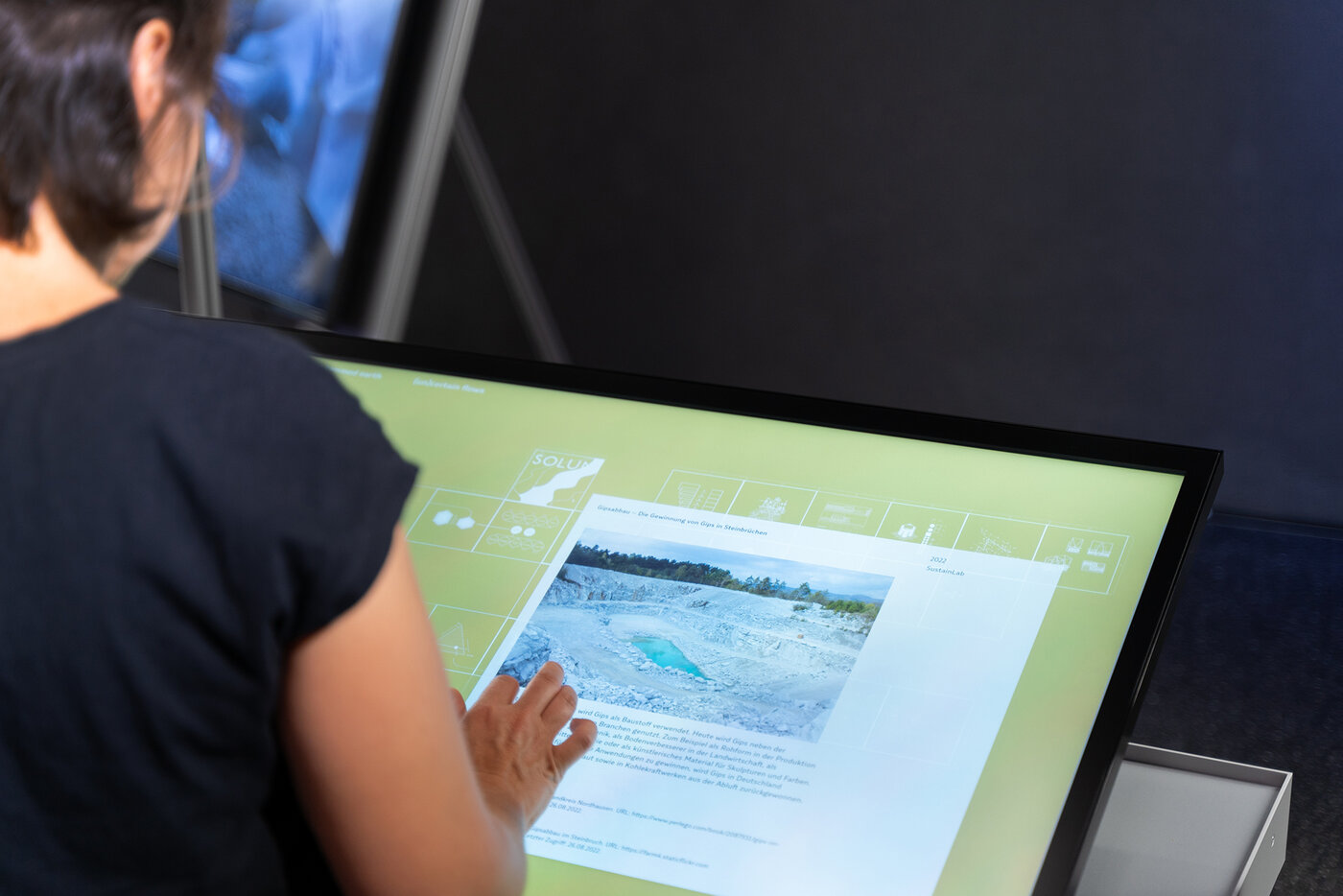

Wir begegneten der Komplexität des Ökosystems Boden im Austausch mit Expert*innen aus den Bereichen Bodenkunde und Geologie, Umweltwissenschaften sowie Kunst und Design. Im Spannungsfeld von Recherche, Gespräch und Gelände verdichtete sich Solum zu einer vielschichtigen Auseinandersetzung mit geogenen Materialien im regionalen Kontext. Mittels Ortsbegehungen, Bodenproben und Interviews eröffneten sich diverse Zugänge – geologische, umweltwissenschaftliche, gestalterische. Aus der Vielzahl möglicher Schwerpunkte rückten zwei Themen in den Fokus der weiterführenden Betrachtung: Gips – als industriell geprägtes Materialsystem – und Stampflehm – als traditionelles Bauverfahren mit zeitgenössischem Potenzial. Auf das Forschungsprojekt Solum folgten (un)certain flows und prog/rammed earth.

Das Projekt eröffnet den folgenden Abschnitt:

- System: Solum – Continually under construction

![Alfred Stieglitz, Georgia O’Keeffe – Hands, 1919. Gelatin silver print, 9 7/16 x 7 1/2 inches. Georgia O’Keeffe Museum, The Georgia O’Keeffe Foundation. [2003.1.4]](https://www.burg-halle.de/home/_processed_/c/3/csm_475209_06d2a9500d.jpg)