Die Geschichte der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle – Von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Die Geschichte der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle – Von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Die Handwerkerschule der Stadt Halle, hervorgegangen aus der Vereinigung der Provinzial-Gewerbeschule (1852) mit der Gewerblichen Zeichenschule (seit 1870) wird von Paul Thiersch im Sinne der Ideen des Deutschen Werkbundes und dessen Kunstgewerbeschulreform zu einer modernen, an der Praxis orientierten Kunstgewerbeschule mit ausbildenden und produzierenden Werkstätten erneuert: Künstlerische Fachklassen mit angeschlossenen Lehrwerkstätten, in denen die Ausbildung ohne akademische Einengungen, also auch ohne feste Lehrpläne, im Sinne eines verklärten Bauhüttenideals erfolgt.

Berufung des Architekten Paul Thiersch als Direktor (bis 1928); Einrichtung einer Klasse für Architektur und Raumausstattung

erste Gründung innerhalb der neuen Kunstgewerbeabteilung: Fachklasse für kunstgewerbliche Frauenarbeiten, darin eingeschlossen eine Emailwerkstatt; diese Klasse bildet den Grundstein für die später nach Gewerken getrennten bildkünstlerischen und kunstgewerblichen Fachklassen; Einrichtung einer Klasse für Bildhauerei

erste künstlerische Arbeit im Auftrag der Stadt Halle: Ausmalung des Treppenhauses im neu erbauten Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

das neue Ausbildungskonzept im Sinne des Werkstattprinzips spiegelt sich in der neuen Bezeichnung: Handwerker- und Kunstgewerbeschule der Stadt Halle

systematischer Ausbau der Werkstätten mit Unterstützung durch den Oberbürgermeister der Stadt Halle, Richard Robert Rive, der in Thierschs Plänen die Chance erkennt, Halle als Kunststadt bekannt zu machen; die Gründung des Bauhauses in Weimar versteht Thiersch als Konkurrenz, sieht gleichwohl darin die Richtigkeit seines Weges bestätigt und argumentiert vor diesem Hintergrund seine weiteren Anträge zum Ausbau der Werkstätten; Einrichtung einer ersten Klasse für Malerei; Einrichtung einer Werkstatt für Metallbearbeitung

Einrichtung einer Werkstatt für Baukeramik, ab 1922 auch für Töpferei; Eröffnung einer Buchbindewerkstatt und einer Textilwerkstatt; die Schule stellt kontinuierlich juryfrei auf der von Richard Graul gegründeten Grassimesse in Leipzig aus; ihre Erzeugnisse werden auch in Berlin, Köln und Hamburg regelmäßig angeboten

Die Unterburg Giebichenstein, von der Stadt Halle 1918 erworben, wird 1921/22 nach Plänen von Wilhelm Jost und Paul Thiersch umgebaut, um die Bedeutung der Schule, wie Thiersch schrieb, auch in ihrer äußeren Gestalt zum Ausdruck bringen zu können; die Emailwerkstatt wird eigenständig geführt; Teilung der Klasse für Architektur und Raumausstattung in zwei selbständige Klassen; erste Bühnenausstattungen und Kostümentwürfe, ab 1925 Einrichtung eines Meisterateliers für Bühnenausstattung (bis 1933)

Vollendung des Umzugs der kunstgewerblichen Abteilungen in die Unterburg Giebichenstein; die Schule heißt jetzt Werkstätten der Stadt Halle / Staatlich-städtische Kunstgewerbeschule Burg Giebichenstein; Beginn grundlegender Unterweisungen in Schrift, Aktzeichnen und Kunstgeschichte, parallel zur Werkstattausbildung; Ausbau der Buchdruckerei

Verfügung der Stadt Halle zur Abtrennung der Handwerkerschule, die fortan mit ihren Baugewerk- und Maschinenbauklassen der Gewerblichen Berufsschule untersteht; aus der Werkstatt für Metallbearbeitung entsteht eine Klasse für freie und angewandte Metallplastik mit betont funktionalistisch bestimmten Modellentwicklungen

Mit dem Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau kommt eine Reihe von Bauhäuslern an die Burg, unter deren Einfluss sich die Positionen der Schule „zwischen gewagtem Experiment und gemäßigter Modernität“ festigen. Ohne erklärte Programmatik werden individuelle Kunstproduktion und funktionalistische Modellentwicklung gleichermaßen betrieben. Mit den Erzeugnissen ihrer Werkstätten, ganz besonders aber durch die Zusammenarbeit der Fachklassen bei verschiedenen größeren Ausstattungsaufträgen, erwirbt sich die Schule einen nachhaltig guten Ruf als neben dem Bauhaus einflussreichste deutsche Kunstschule.

Reorganisation und Ausbau der Keramikwerkstatt als Töpferei

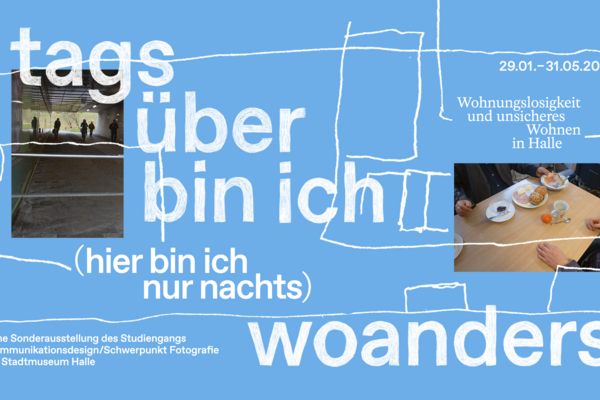

Gründung der ersten Klasse für Sachfotografie an einer deutschen Kunstgewerbeschule; deren Aufnahmen von Erzeugnissen aus den Werkstätten der Schule tragen wesentlich zu ihrer Anerkennung bei; bereits im Jahr zuvor war eine Werbewerkstatt gegründet worden; eine zweite Malklasse wird als Fachklasse für Grafik und Zeichnung eingerichtet; die meisten Werkstätten beteiligen sich an der Innenausstattung des Hauses von Peter Behrens auf der Werkbundausstellung am Weißenhof in Stuttgart

der Bildhauer und Grafiker Gerhard Marcks, 1925 vom Bauhaus an die Burg gekommen, wird Kommissarischer Direktor und bekleidet dieses Amt bis zu seiner Entlassung 1933

erneut arbeiten die Werkstätten an einem gemeinsamen Projekt: das Restaurant und seine Inneneinrichtung auf dem Flughafen Halle-Leipzig (vollendet 1931); es entsteht das bis heute gültige Signet der Schule, für das der Burgturm über der Saalebrücke motivgebend ist

Einrichtung einer Porzellanwerkstatt und bis 1933 fruchtbare Zusammenarbeit mit der Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin; Reorganisation der Klasse für Buchdruck und Schrift (bis 1950)

Zahlreiche Lehrende sind durch die nationalsozialistische Kunstdoktrin, besonders durch die Aktion „Entartete Kunst“, groben Diffamierungen ausgesetzt. Die Existenz der Schule ist bedroht, viele Lehrer werden entlassen, zahlreiche baugebundene Kunstwerke werden unwiederbringlich zerstört, Klassen werden geschlossen, die Schule wird von den Nazis gleichgeschaltet: als Meisterschule des Deutschen Handwerks soll sie dem „bodenständigen Handwerk“ dienstbar werden.

13 Lehrkräfte und Werkstattmeister, darunter alle ehemaligen Bauhäusler, werden entlassen; die Klassen für Malerei, Grafik, Bildhauerei, Architektur, Fotografie und die Tischlerei werden geschlossen

die neue inhaltliche Orientierung spiegelt sich in der Bezeichnung: Staatlich-städtische Handwerkerschule Burg Giebichenstein – Werkstätten der Stadt Halle; Direktor ist bis 1945 der Zeichenlehrer Hermann Schiebel; Einrichtung einer organisatorisch von der Schule getrennten Abteilung für Leichtbau, Kraftwagen und Flugtechnik (bis 1937)

Umbenennung in Meisterschule des Deutschen Handwerks auf Burg Giebichenstein Halle-Saale, Werkstätten der Stadt Halle

von den verbliebenen 15 männlichen Mitarbeitern werden 10 zum Kriegsdienst eingezogen

die Zahl der Schüler sinkt weiter; Kriegsversehrte werden umgeschult; die Werkstätten stellen immer häufiger Gebrauchsgegenstände für Bombengeschädigte her

Umbenennung in Meisterschule für das gestaltende Handwerk

Nach zunächst erfolgversprechenden Versuchen, an die eigene Tradition vor 1933 anzuknüpfen, ist die Schule mit ungeklärtem Status im Zuge der sogenannten Formalismusdebatte heftigen Anfeindungen und den Auswirkungen einer doktrinären Kulturpolitik ausgesetzt. Von massiven Schließungsabsichten bedroht, kämpft sie um den Wiedergewinn und Erhalt eines breiten Ausbildungsspektrum mit „baulich-räumlicher Gestaltung, bildender Kunst, kunsthandwerklicher und industrieller Formgebung“. Zugleich ist es die Zeit eines hoffungsvoll beginnenden kollektiven Aufbruchs in eine ideal gesetzte Zukunft unter sozialistischem Vorzeichen. Mitte der fünfziger Jahre entstehen die ersten von der Werkkunst emanzipierten Designentwürfe.

am 17. und 18. April nehmen amerikanische Truppen die Stadt kampflos ein; am 10. Oktober wird der praktisch nie unterbrochene Schulbetrieb offiziell wieder aufgenommen; der Jurist, Kunstwissenschaftler und Kunstkritiker Ludwig Erich Redslob übernimmt die Leitung (bis 1946)

Umbenennung in Burg Giebichenstein – Kunstschule und Werkstätten der Stadt Halle-Saale; der Architekt Hanns Hopp wird Direktor (bis 1949); Wiedereinrichtung der Klassen für Malerei, Architektur (bis 1968) und Bildhauerei; Gründung einer Klasse für Gebrauchsgrafik (bis 1968); Reorganisation der Schule; künstlerische Ausbildung im Rahmen handwerklicher Werkstattarbeit; Einrichtung eines Vorsemesters; Abschluss mit Gesellenprüfung nach sieben bis acht Semestern Fachausbildung; nach kommissarischer Leitung durch den Buchbinder und Archivar Wilhelm Nauhaus wird der Architekt Hanns Hopp Direktor (bis 1949)

die Schule wird administrativ dem Ministerium für Volksbildung des Landes Sachsen-Anhalt unterstellt; Einrichtung einer Klasse für Innenarchitektur / Fachklasse für Bau- und Raumausstattung; Beginn der staatlich gelenkten sogenannten Formalismusdebatte, mit in der Folge verstärkten Kontrollen durch die

Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten und weitreichenden Eingriffen in das

Ausbildungsprogramm

eine großangelegte staatlich gelenkte Reorganisation der Ausbildung an den Kunsthochschulen beginnt und bringt in den folgenden Jahren die Einführung des marxistisch-leninistischen Grundlagenstudiums sowie schmerzhafte Einschränkungen für Malerei, Grafik und Plastik, und zugleich die Konzentration auf die Ausbildungsschwerpunkte Werkkunst und Industrieformgestaltung

Direktor, ab 1958 Rektor, wird der ehemalige Bauhäusler, Architekt und Gebrauchsgrafiker Walter Funkat (bis 1964); die Schule wird der halleschen Universität als Institut für angewandte Künste – Werkstätten der Burg Giebichenstein an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg angegliedert; ab jetzt ist es möglich, das Studium mit einem Hochschuldiplom zu beenden; Architektur und Innenarchitektur werden zum Fachseminar Bau- und Raumgestaltung zusammengeschlossen

im Textilbereich wird neben der bestehenden Flachweberei mit dem Aufbau einer Hochweberei begonnen; in der Folge werden 1961 die Halleschen Werkstätten für Weberzeugnisse (VEB HAWEBA) gegründet

eine von der Bauhauslehre, insonderheit des Vorkurses von Johannes Itten beeinflusste systematische Theorie der Grundlagen visueller Gestaltung wird entwickelt und gelehrt

administrative Angliederung an die Kunsthochschule Berlin-Weißensee als Institut für künstlerische Werkgestaltung der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin - Halle/Saale – Burg Giebichenstein

Gründung einer Entwicklungsstelle für die Zusammenarbeit mit der Industrie, ein Jahr später eines Instituts für Entwurf und Entwicklung; 1959 wird die Ausbildungsrichtung Technische Formgestaltung begründet, das neue Ausbildungsziel heißt Industrieformgestalter, das erste Diplom wird 1961 vergeben; die Emanzipation des Designs von der Werkkunst vollzieht sich vor allem mit der Gestaltung von Kunststoffprodukten; ab Mitte der 1960er Jahre sind Werkzeug- und Baumaschinen, Schienen- und Fahrzeugtechnik Schwerpunkte in Forschung, Entwicklung und Lehre

Die offizielle Anerkennung als Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle – Burg Giebichenstein ist verbunden mit der planvollen und konzentrierten Einrichtung immer breiter gefächerter Designabteilungen. Die burgeigene Verwurzelung in der Werkkunst und die Ideen der Ulmer Hochschule nutzend, prosperiert die Industrieformgestaltung Dank des rasanten Aufschwungs der ostdeutschen Industrie bis weit in die siebziger Jahre. Da postmoderne Einflüsse unter planwirtschaftlichen Bedingungen ohne Bedeutung sind, ist das Design von der Funktionalismuskritik der 1980er Jahre wenig berührt. Die Einschränkungen in der Bildenden und Angewandten Kunst werden in der Phase relativer Liberalisierung der Kulturpolitik nach 1970 teilweise aufgehoben. Doch es bleiben bis zum Ende der DDR die geforderten sozialistischen Inhalte der Kunst nahezu uneingeschränkt an Tafelbild und figürliche Skulptur gebunden, mit entsprechend weitreichenden Folgen für die Ausbildung an den Akademien und Hochschulen. Die Burg profiliert sich mit ihrer theoretisch fundierten und praxisnahen Lehre neben der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee als einflussreichste Ausbildungsstätte für Designer und wirkt mit der Ausbildung in den Fachrichtungen der angewandten Kunst bestimmend für die besondere künstlerische Qualität des Kunsthandwerks in der DDR.

Umbenennung in Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle – Burg Giebichenstein; die Hochschule ist damit selbstständig und dem Ministerium für Kultur der DDR unterstellt; die Anordnung über ihre Bildung gewinnt Gesetzeskraft zum 1. September 1961; Schließung der Klasse für Bucheinband

der Formgestalter Erwin Andrä wird Rektor (bis 1971); die Ausbildung wird auf die verschiedenen Bereiche der Formgestaltung konzentriert; die bildkünstlerischen und werkkünstlerischen Fachrichtungen werden eingeschränkt; aus den werkkünstlerischen Abteilungen Keramik und Textil werden spezialisierte Designrichtungen ausgegliedert: Textildesign (1968) und Gefäßgestaltung (1970); die Architekturklasse ändert als Möbel- und Ausbaugestaltung ihr Profil; die Zusammenarbeit mit der Industrie wird weiter entwickelt: 1980 nennt allein das Fachgebiet Gefäßgestaltung 15 Industrie- und Entwicklungsbetriebe als Kooperationspartner

Gründung des Fachgebiets Spielmittelgestaltung; die Hochschule bildet nun auch Diplom-Formgestalter im Fernstudium aus; es beginnt der administrative Anschluss von später zeitweilig bis zu fünf Industriebetrieben bzw. Manufakturen als Verband der Produktionsbetriebe (bis 1990), mit dem Ziel, die gestalterische Qualität der Erzeugnisse der Betriebe zu erhöhen und die praxisnahe Ausbildung der Hochschule zu verbessern

die neue inhaltliche Orientierung bewirkt eine neue Struktur, die Fachgebiete werden in Sektionen (mit häufig wechselnden Bezeichnungen) vereint: Gestalterisch-künstlerische und Wissenschaftlich-technische Grundlagen, Produkt und Umweltgestaltung im Bereich der Produktion, Produkt- und Umweltgestaltung im Bereich des Wohn- und Gesellschaftsbaus; die im Institut für Werkkunst vereinten Lehrstühle werden 1973 als Sektion Bildende und Angewandte Kunst in dieses Modell integriert; Eröffnung des der Burg gegenüber gelegenen neuen Lehrgebäudes (Weiße Haus) für die formgestalterischen Bereiche und das Rektorat

das Fachgebiet Metallgestaltung, zuletzt als Institut für Metallgestaltung geführt, wird in die drei selbstständigen Ausbildungsbereiche Schmuck, Email und Metall getrennt; Metall und Email werden 1981 wieder in einem Fachgebiet vereint

der Dipl.-Industriedesigner Paul Jung wird Rektor (bis 1987)

die als „Angewandte Kunst“ eingeschränkten Ausbildungsmöglichkeiten in Grafik, Malerei und Plastik werden aufgehoben; in der Unterburg Giebichenstein beginnen umfangreiche Instandsetzungs- und Rekonstruktionsarbeiten

Glasgestaltung und Grafik werden als von der Malerei getrennte selbstständige Fachgebiete eröffnet

zur Intensivierung der praxisnahen Ausbildung, vor allem von Kontakten zur Industrie, wird eine Gruppe Forschung und Entwicklung gegründet; das Fachgebiet Arbeitsumweltgestaltung wird als selbstständige Ausbildungsrichtung etabliert; der Gustav-Weidanz-Preis für Plastik wird erstmals vergeben; die Hochschule beginnt, die Gebäude im Gelände Neuwerk 7 zu nutzen, 1985 werden hier ein neues Lehrklassengebäude und 1999 ein neues Werkstattgebäude errichtet

Gründung der Abteilung Theorie und Methodik der Industrieformgestaltung; die konzentrierten Bemühungen um die Designtheorie finden ihren nachhaltigsten Niederschlag in den seit 1977 kontinuierlich veranstalteten Designwissenschaftlichen Kolloquien; Beginn der theoretischen, später auch praktischen Beschäftigung mit Fragen des rechnergestützten Designentwurfs

Wiedereinrichtung der Fachgebiete Gebrauchsgrafik und Bucheinband; die ehemalige Werkstatt von Otto Dorfner in Weimar wird dem Fachgebiet Bucheinband als Lehrwerkstatt und zugleich Produktionsstätte angeschlossen

der Dipl.-Formgestalter Jochen Ziska wird Rektor (bis 1989)1988Eröffnung des Fachgebietes Mode

Die Hochschule wird organisatorisch umgestaltet und behält nach den verschiedenen Phasen der inneren und äußeren Evaluierung ihren Kunsthochschulstatus. In allen Studiengängen werden die Ausbildungsprogramme überarbeitet. Der Fachbereich Kunst wird unter Beibehaltung bestehender Studienschwerpunkte um den Lehramtsstudiengang Kunsterziehung und später um den Diplomstudiengang Kunstpädagogik erweitert. Zunächst im Fachbereich Design, später auch in der Kunst, wird der Einsatz der Neuen Medien auf allen Gebieten forciert, in der Folge werden spezialisierte medienorientierte Fachgebiete gegründet. Die als Folge der deutschen Teilung unterschiedliche Sozialisation der Lehrenden und Studierenden bewirkt eine besondere Form kollektiver Erfahrung, die sich im anhaltenden Diskurs der Meinungen über die Inhalte der Lehre und damit über die Zukünfte der Hochschule artikuliert.

im Dezember bewirkt eine Vollversammlung der Hochschulangehörigen den Rücktritt des Rektors und gibt der Schule mit Burg Giebichenstein – Hochschule für Kunst und Design Halle einen neuen Namen; im April 1990 wird Paul Jung erneut als Rektor gewählt (bis 1992)

Arbeitsbesuch der Kommission des Wissenschaftsrates zur Evaluierung der Kunst- und Musikhochschulen im September, der Hochschulstrukturkommission des Landes Sachsen-Anhalt im Dezember; die Fachgebiete werden in die Fakultäten, später Fachbereiche Kunst und Design gegliedert; der bestehende Fächerkanon wird erweitert, modernste Rechentechnik wird verstärkt in das Ausbildungsprogramm der Fachgebiete des Designs integriert; Designinformatik und Digitale Entwurfsmodellierung (ab 1996) werden als postgraduale Studienrichtungen neu angeboten; das Fachgebiet Möbel- und Ausbaugestaltung wird als Innenarchitektur mit erweitertem Ausbildungsprofil neu konzipiert; die Gebrauchsgrafik wird als Kommunikationsdesign mit den Schwerpunkten Animation/Illustration, Elektronische Medien, Fotografie/Digital Imaging und Grafikdesign erweitert; die Schule kann sich in zwei Ausstellungen präsentieren: in der Neuen Sammlung in München und auf der Insel Mainau; 1993 folgt eine umfangreiche Selbstdarstellung der Schule mit Ausstellungen in der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle und im Badischen Landesmuseum Karlsruhe; der Freundes- und Förderkreis der Hochschule wird als eingetragener Verein gegründet

eine „außerordentliche“ Berufungskommission beruft neun Hochschullehrer als Professoren neuen Rechts und überprüft die fachliche Qualifikation des wissenschaftlich-künstlerischen Personals; erste öffentliche Ausschreibungen von Professorenstellen in „ordentlichen“ Berufungsverfahren; der Dipl.-Formgestalter Johannes Langenhagen wird zum Rektor gewählt (bis 1997); erste Publikationen im hochschuleigenen Verlag

nach zweijähriger Vorbereitung wird der Studiengang Kunsterziehung (im Lehramt) in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gegründet, 1998 folgt der Diplomstudiengang Kunstpädagogik

die Ausbildung im Fachgebiet Keramik-/Glasdesign wird um ein Feinkeramisches Werkzentrum erweitert

mit der Eröffnung des hochschuleigenen Medienzentrums im Neuwerk 1 wird die Rechentechnik an einem gut ausgestatteten Standort konzentriert; mit der Anmietung des Hermes-Gebäudes entspannt sich die beengte räumliche Situation in beiden Fachbereichen

der Maler und Grafiker Ludwig Ehrler wird Rektor (bis 2003); die Ausbildung im Fachbereich Kunst wird mit der Einrichtung eines Medienlabors um das Lehrgebiet Kunst und Medien erweitert

in den 1920er Jahren zeigte die Schule die Produkte aus ihren Werkstätten in einer eigenen Verkaufsgalerie im Umbau des Roten Turms auf dem Marktplatz der Stadt; in den 1980er Jahren betrieb sie Ausstellungs- und Verkaufsgalerien in Halle und Magdeburg; nach einer Interimslösung, ab Januar 1997 im Charlottencenter Halle, besitzt die Hochschule seit Frühsommer 2000 mit der Galerie im Volkspark Halle eigene Ausstellungsräume; Gründung des Studienganges Multimedia|VR-Design

mit Unterstützung durch das Kultusministerium erarbeitet die Hochschule ein Liegenschaftskonzept zur langfristigen baulichen Entwicklung mit dem seit 1999 favorisierten Ziel einer künftig räumlichen Konzentration der Schule in einen Campus Kunst (Burg Giebichenstein) und einen Campus Design (Neuwerk); das Fachgebiet Industriedesign zieht aus dem Weißen Haus in das Gelände Neuwerk 7 um; das Weiße Haus beherbergt nun die Hochschulbibliothek

der Maler und Grafiker Ulrich Klieber wird Rektor (bis 2010)

in Umsetzung des sogenannten Bologna-Prozesses zur Vergleichbarkeit des Hochschulwesens in Europa wird die Ausbildung in den Studiengängen des Fachbereichs Design modularisiert: im Oktober 2005 werden die ersten Bachelor-Studierenden immatrikuliert; es werden zwölf Master-Studiengänge eröffnet, in denen sich im Oktober 2006 die ersten Studierenden einschreiben; die Hochschule feiert ihren Geburtstag mit dem Jahresprogramm „burg90“

mit der Vollendung der Sanierungsarbeiten und der eingeschossigen Aufstockung des aus den 1950er Jahren stammenden Anbaus an die Villa im Neuwerk 7 erhält der Fachbereich Design wesentlich verbesserte Arbeitsbedingungen; erstmals wird der Kunstpreis der Stiftung der Saalesparkasse für eine herausragende Diplomarbeit im Fachbereich Kunst vergeben; in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft der Region und der Stadt Halle lobt die Hochschule erstmals den Designpreis Halle als internationalen Wettbewerb für junge Designer aus

Die Hochschule verstärkt ihre internationalen Kontakte und Aktivitäten. Sie ist Mitglied im Cumulus-Verbund der Europäischen Hochschulen (seit 2005) und Mitglied von ELIA (European League of Institutes of the Arts). Im Rahmen des ERASMUS-Programms unterhält sie Kooperationsvereinbarungen mit 53 Partnerschulen in 20 Ländern innerhalb Europas, daneben bestehen direkte Kontakte mit Kunsthochschulen in Kanada, Japan, den USA, China, Indien, Vietnam und Kuba. Sie bietet ihren Studierenden ein breites Spektrum an gestalterischer und theoretischer Lehre und einen Ort, an dem sie in geistigem Austausch und praktischer Zusammenarbeit mit Hochschullehrern und Kommilitonen ihre Fähigkeiten erproben und professionalisieren können. Sie ermutigt sie, individuelle und eigensinnige Wege zu gehen. Visionäres Denken und Gestalten jenseits von Verwertungszusammenhängen werden ebenso gefördert, wie die Entwicklung berufspraktischer Fähigkeiten.

die Hochschule ändert mit der Veröffentlichung der Novellierung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt im Juli ihren Namen in Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle; im Mai wird das Existenzgründer- und Transferzentrum der Hochschule im Designhaus Halle eröffnet; die Hochschule schreibt für ihre Studierenden Atelierstipendien für Istanbul aus; der Architekt, Innenarchitekt und Möbeldesigner Axel Müller-Schöll wird Rektor (bis 2014)

der internationale Architekturwettbewerb für den Neubau einer Mediathek am Campus Design der Hochschule wird zugunsten von F29 Architekten GmbH, Dresden entschieden

die Hochschule vergibt erstmals den GiebichenStein Designpreis für ausgezeichnete studentische Designprojekte; im November veranstaltet sie mit „Fiasco – ma non troppo“ das 21. Designtheoretische Symposion; mit finanziellen Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm „Qualitätspakt Lehre“ startet das Programm „Burg gestaltet!“

die Hochschule erlebt dramatische Stunden, als im Juni ein Hochwasser der Saale mit zuvor nie erreichten Hochwasserständen droht, den gesamten Campus Design zu überschwemmen; durch eine großartige Solidarleistung von Feuerwehren, Studierenden und Mitarbeitern gelingt es, das Hochwasser von Zweidritteln des Campus durch den Bau eines Deiches fernzuhalten; trotzdem erleidet der Campus große Bau- und Sachschäden, deren Beseitigung ein ganzes Jahr in Anspruch nimmt; der Hochschule wird im August für den Fachbereich Design auf dem Gebiet der Designwissenschaften das Promotionsrecht verliehen

nach der Liquidation der Staatlichen Textil- und Gobelinmanufaktur Halle GmbH wird diese von der Hochschule übernommen. Hoch- und Flachweberei, Stickerei, Näherei und Färberei werden nun in der Hochschule selbst unterrichtet; die Textilrestaurierung wird als Betrieb gewerblicher Art weitergeführt. Der Industriedesigner Dieter Hofmann wird Rektor; im Sommersemester 2014 studieren an der Hochschule ca. 1.000 Studierende aus 35 Ländern in Europa, Asien und Amerika

Die Burg feiert ihr 100-jähriges Jubiläum!

Alle Informationen zum Festprogramm unter 100.burg-halle.de;