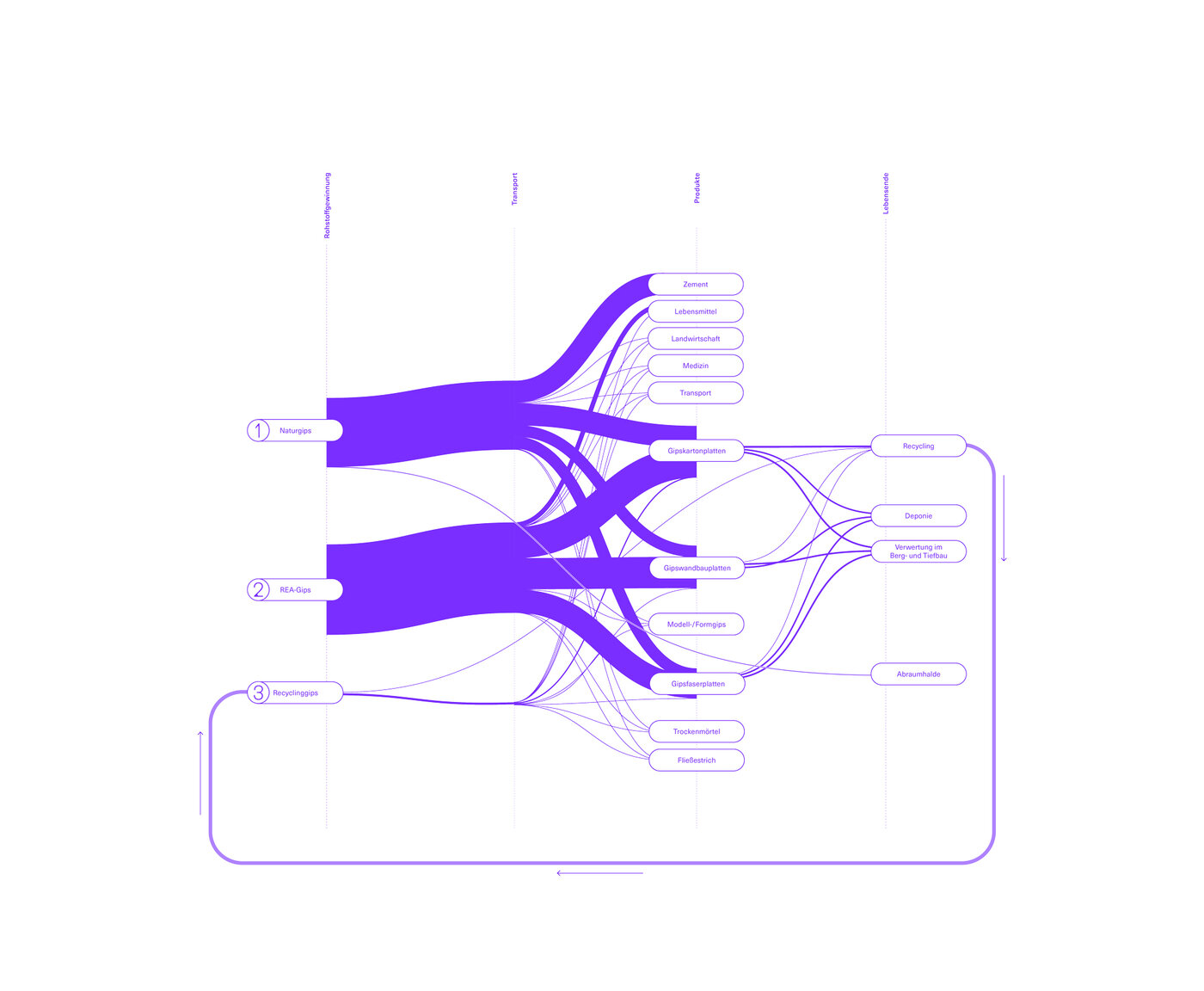

In Deutschland werden jährlich rund 10 Millionen Tonnen Gips produziert. Davon stammen rund 60 Prozent aus Kohlekraftwerken. Dort fällt er als Nebenprodukt bei der Stromerzeugung an: als sogenannter Rauchgasentschwefelungsgips oder REA-Gips. Mit dem Kohleausstieg bis 2038 wird diese Ressource fast vollständig versiegen.

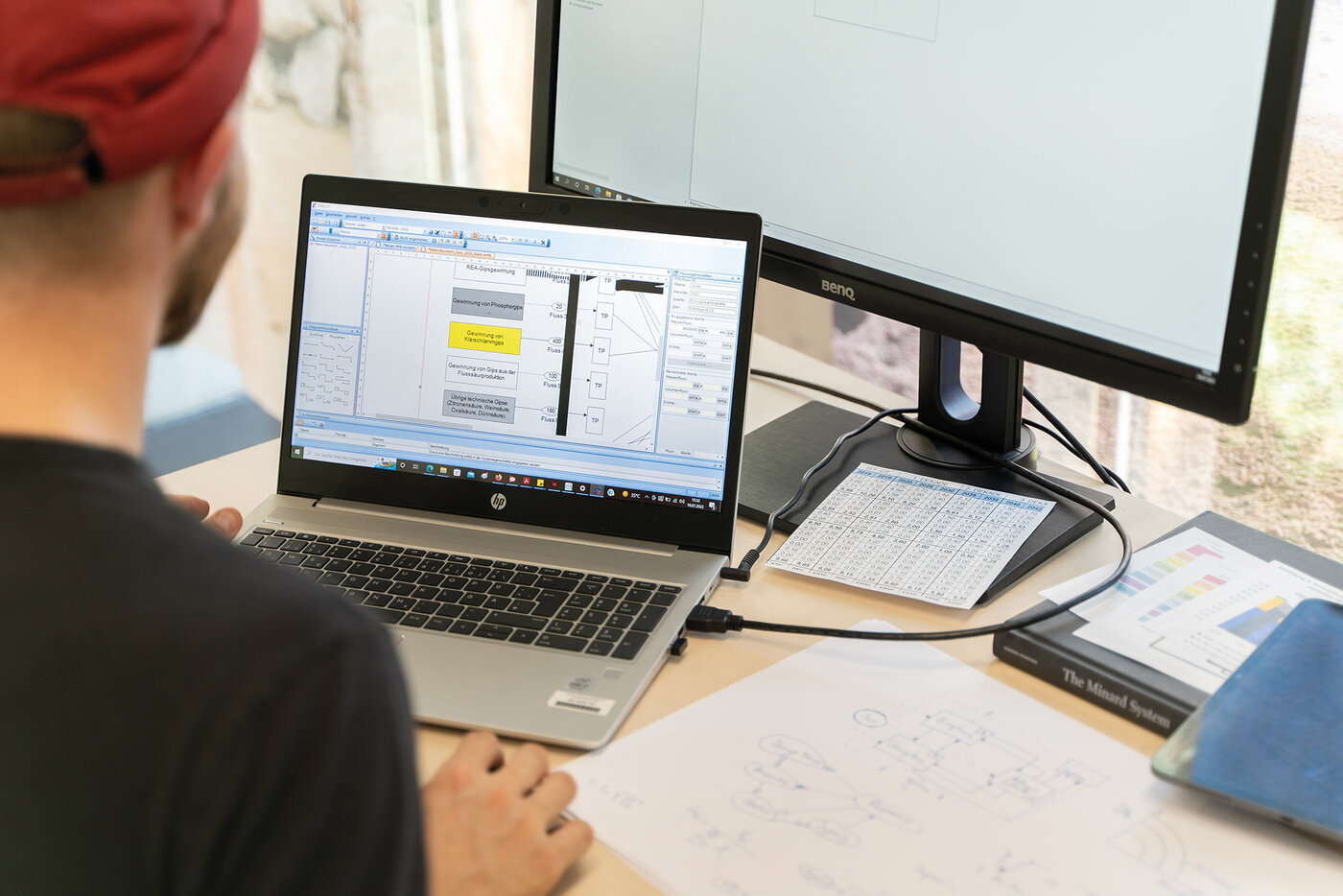

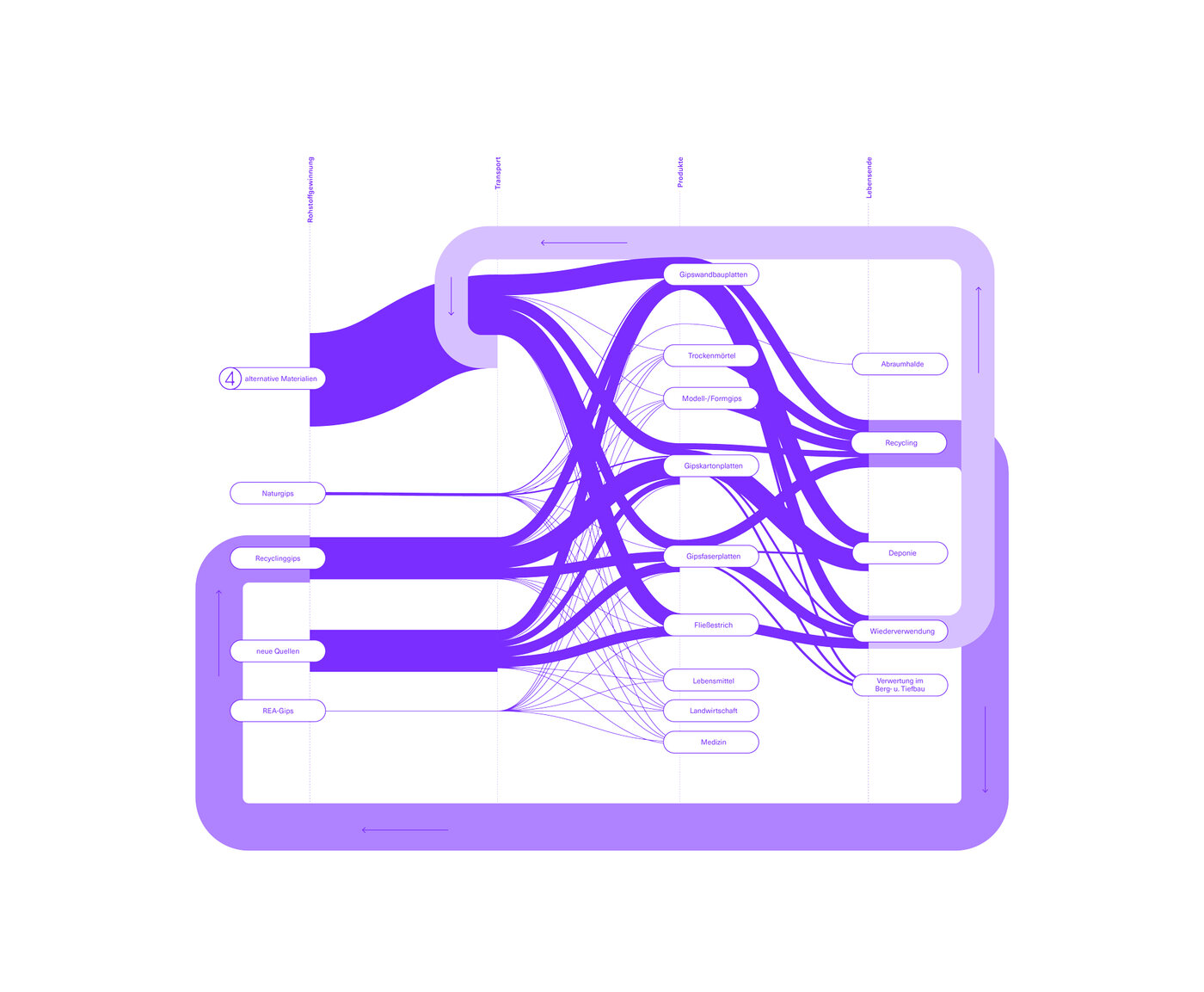

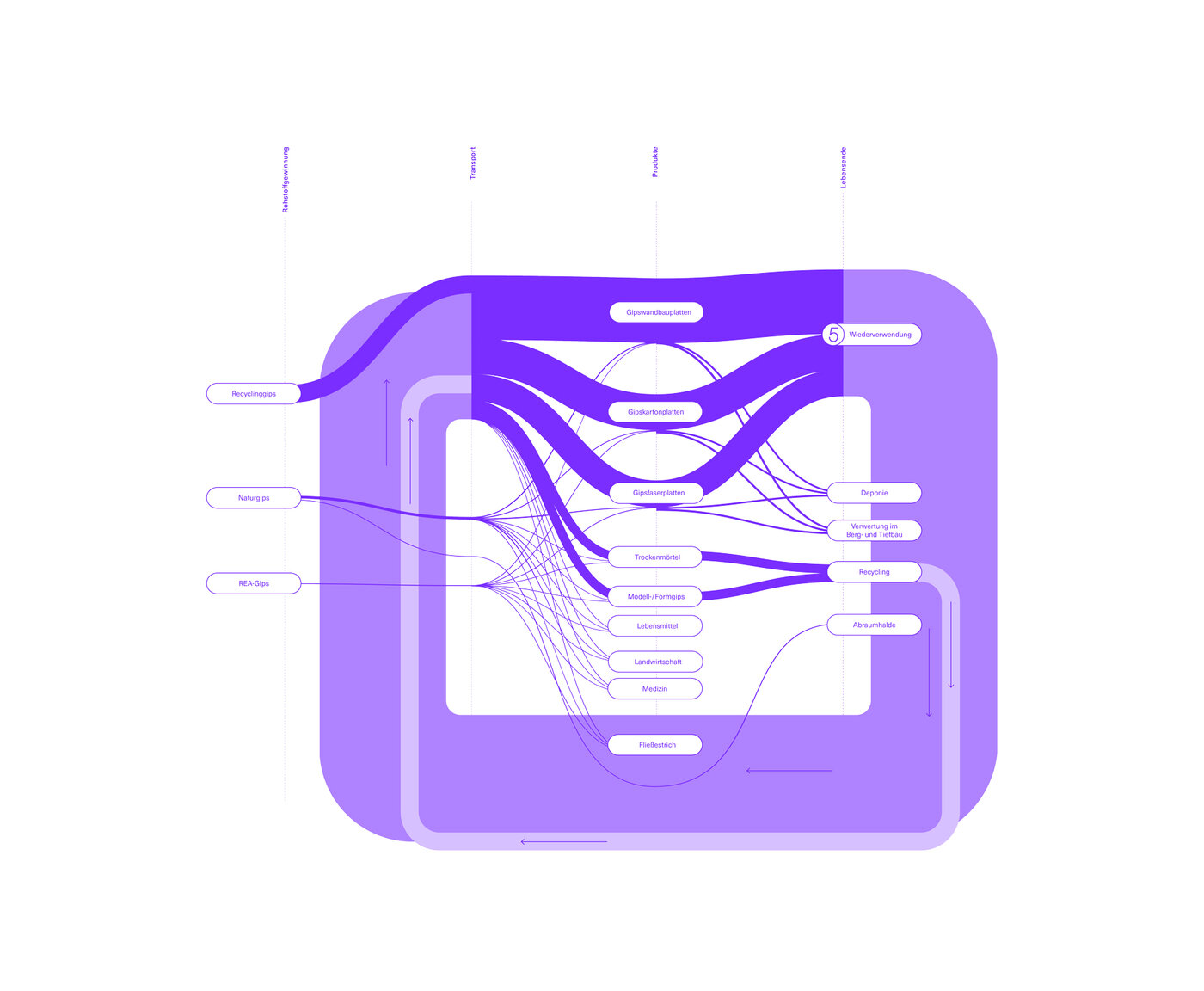

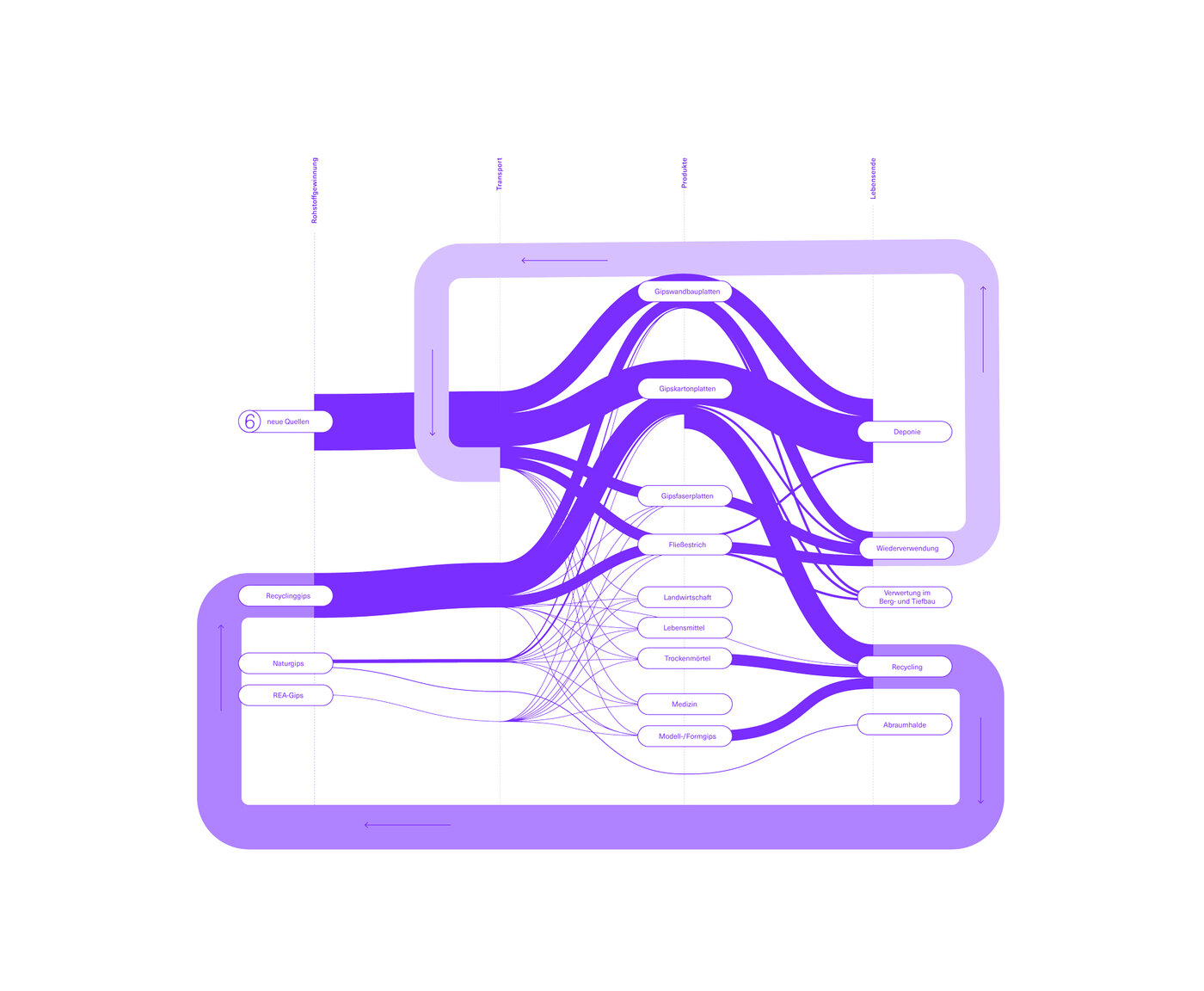

Das wirft die Frage auf, wie Szenarien für alternative Methoden der Gewinnung, Zusammensetzung, Verarbeitung, des Recyclings und der Logistik dieses Materials aussehen könnten. Das Projekt (un)certain flows nutzte mathematische Modelle, um das aktuelle Materialsystem Gips zu analysieren. Daraus wurden spekulative Konzepte für die Gestaltung zukünftiger Rohstoffquellen sowie deren Materialeigenschaften und soziotechnische Infrastruktur entwickelt.

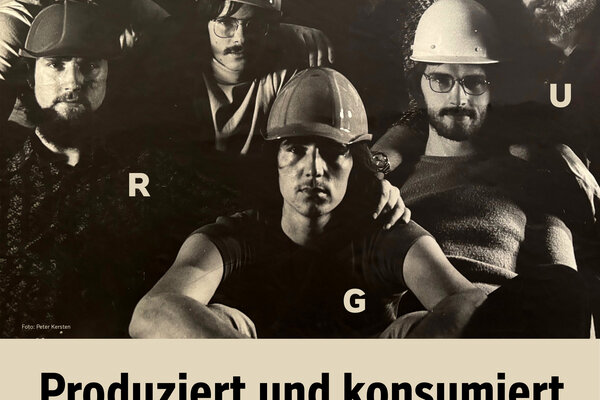

Das Projekt brachte Ansätze aus den Disziplinen Geoökologie, Ingenieurwissenschaften und Design Fiction zusammen. Es wurde in Kooperation mit verschiedenen Partnern aus Wirtschaft und Forschung durchgeführt, darunter das Gipswerk Uehrde von Rump & Salzmann und das Thüringer Innovationszentrum für Wertstoffe ThIWert.