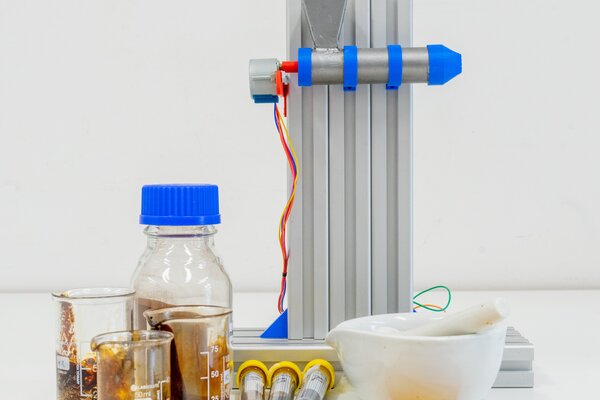

Schafwolle ist eine natürliche Ressource, die in Europa zunehmend an Bedeutung verliert. Der globale Markt wird von Ländern wie Australien und Neuseeland dominiert, wo durch riesige Herden mit bis zu 10.000 Tieren Wolle und Fleisch deutlich günstiger produziert werden können. In Europa zählt Großbritannien mit etwa 35 Millionen Schafen zu den größten Produzenten. Deutschland hingegen verzeichnet einen Rückgang der Schafhalter. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sinkende Einnahmen aus dem Verkauf von Schafprodukten, der Verlust von Weideflächen sowie fehlender Nachwuchs in der Schafhaltung machen den Beruf wirtschaftlich unattraktiv. Dabei nimmt das Interesse an regionalen, biologisch erzeugten Produkten stetig zu. Gerade die natürliche Freilandhaltung von Schafen – als Alternative zur oft problematischen Massentierhaltung von Schweinen und Rindern – trifft auf gesellschaftliche Zustimmung. Dennoch wird ein Großteil der in Deutschland anfallenden Rohwolle entweder billig exportiert oder muss als schwer entsorgbarer Abfall behandelt werden. Die Kosten für die Schur eines Schafes liegen bei etwa 2 bis 5 Euro pro Tier, während sich Rohwolle nur zu 15 bis 30 Cent pro Kilo verkaufen lässt. Dabei hat Schafwolle als Material große Qualitäten: Sie ist temperaturregulierend, feuchtigkeitsausgleichend (hygroskopisch), schwer entflammbar, antibakteriell und vollständig biologisch abbaubar – im Gegensatz zu vielen synthetischen Fasern. Hier setzt das Projekt an, das experimentell neue Anwendungen für diese unterschätzte Ressource entwickelt. Kern der Arbeit ist die Kombination von Schafwolle mit dem mikrobiellen Prozess der Biomineralisierung – einem natürlichen Verfahren, bei dem Mikroorganismen Materialien formen und verfestigen. In diesem Projekt wurde das Bakterium Sporosarcina pasteurii verwendet. Es wandelt Harnstoff in Ammoniak und Kohlendioxid um, wodurch ein basisches Milieu entsteht, das die Ausfällung von Calciumcarbonat (Kalk) begünstigt – vorausgesetzt, es ist Calcium vorhanden. In unserem Experiment wurde Rohwolle gezielt mit diesen Bakterien behandelt. Dabei lagerten sich Kalkkristalle an den Wollfasern ab und verfestigten das Material auf natürliche Weise. Als Ergebnis dieses materialbasierten Designprozesses ist ein Prototyp entstanden: ein Hocker, der exemplarisch zeigt, wie biomineralisierte Schafwolle als neues, nachhaltiges Material genutzt werden kann. Der Bakterienprozess erfolgt über Flüssigkeit, wodurch unterschiedliche Festigkeiten erzeugt werden können – je nach gewünschter Anwendung.

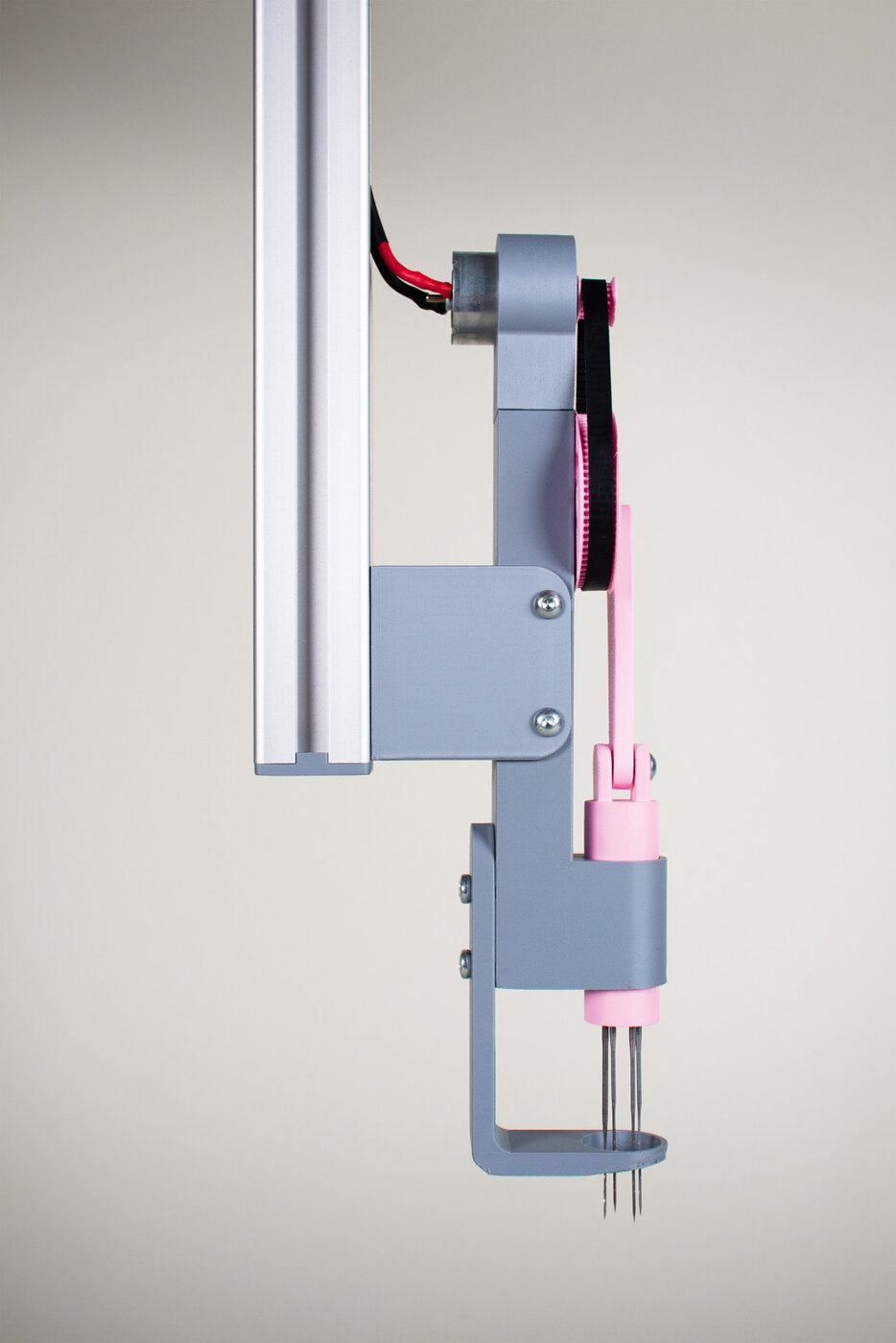

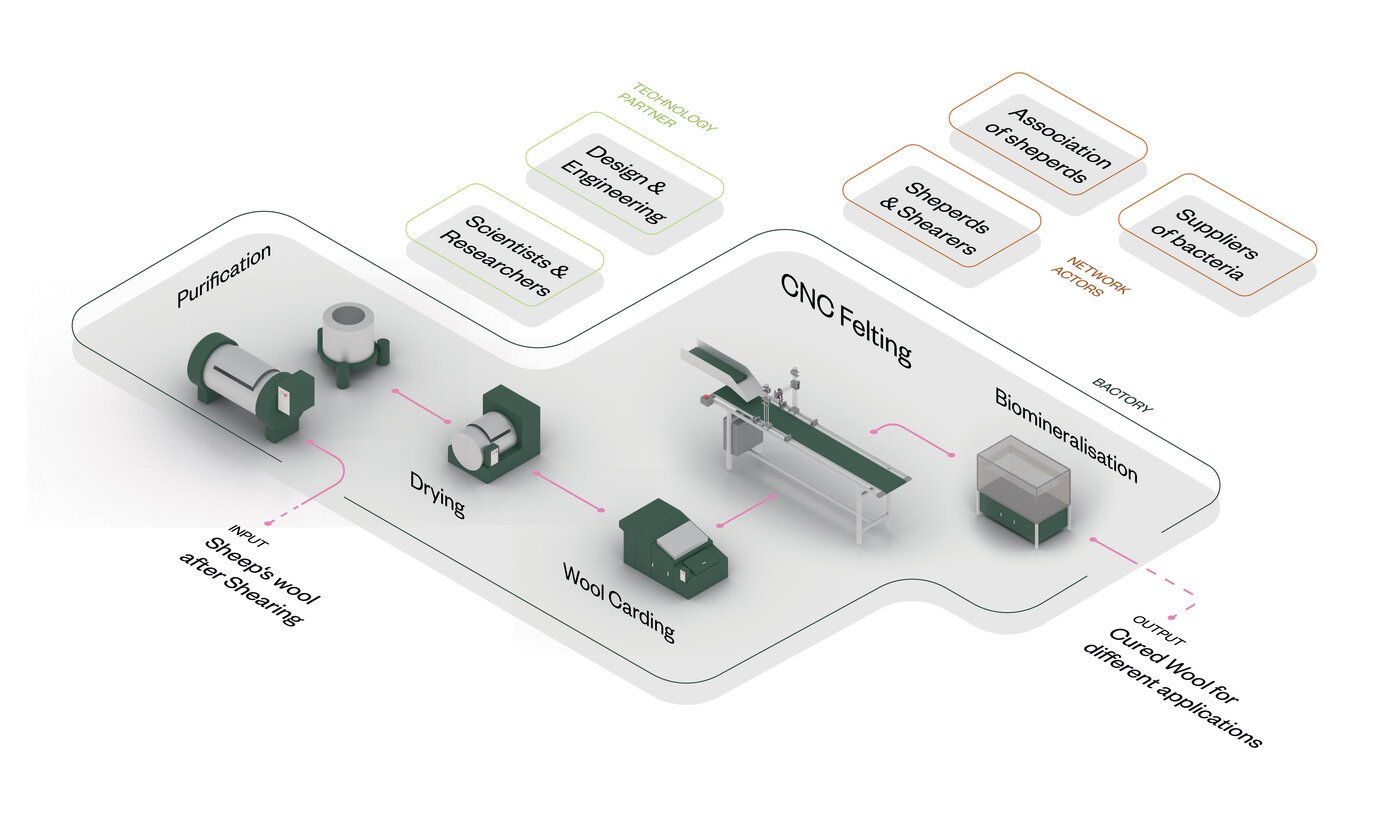

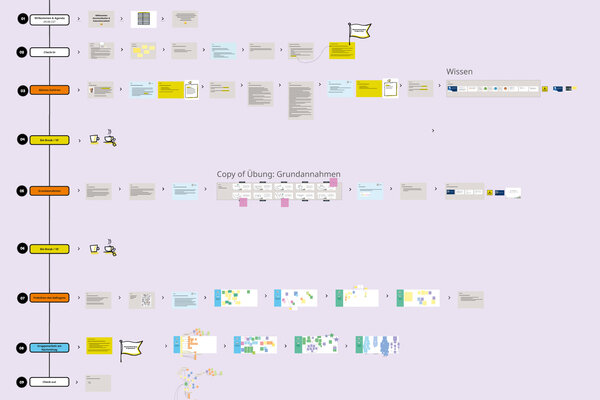

Das zugrunde liegende Konzept der „Bactory“ versteht sich als Produktionsplattform, die regional produziert und modular skaliert werden kann. Ziel ist es, lokal anfallende Rohwolle auch vor Ort vollständig zu verarbeiten: von der Reinigung über das Kardieren bis hin zur Formgebung durch maschinelles Trockenfilzen und Biomineralisierung. So soll ein durchgängiger, regionaler Wertstoffkreislauf geschaffen werden.

Die „Bactory“ ist als B2B-Konzept gedacht: Der entwickelte Produktionsprozess lässt sich auf verschiedene Anwendungen anpassen – vom Bauwesen bis zum Produktdesign. Die technische Machbarkeit wurde durch die Konzeption eines Synergienetzwerks lokaler Unternehmen ergänzt, das auf effizienter Kreislaufwirtschaft und dem verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen basiert.

Das Beispiel der „Bactory“ soll zeigen, wie Gestaltung, Biotechnologie und Kreislaufdenken zu innovativen Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft führen könnten.