Aufbauend auf Measuring Footprints, einer systemischen Analyse zum Status quo von Schuhproduktion und -konsum, widmete sich Prototyping Footprints der gestalterisch-praktischen Auseinandersetzung mit dem Produktsystem Schuh. Ziel war es, neue Handlungsräume zu eröffnen, in denen ökologische, materielle und kulturelle Fragen nicht getrennt, sondern miteinander verhandelt werden können. Aus der Analyse entstanden spekulative und zugleich realitätsnahe Szenarien – mit dem Anspruch, Gestaltung als Werkzeug zur Veränderung materieller Kultur wirksam werden zu lassen.

Als methodischer Rahmen dienten die R-Strategien der Kreislaufwirtschaft, die Maßnahmen wie Reduktion, Wiederverwendung oder Recycling entlang ihrer ökologischen Wirksamkeit ordnen. Übertragen auf den Gestaltungsbereich Schuh bildeten sie den Ausgangspunkt für vier konzeptuelle Entwürfe: Jeder schloss sich einer anderen Phase des Produktlebenszyklus an und ging dabei von einer „Was-wäre-wenn“-Frage aus.

So entstanden vier prototypische Vorschläge für pflegefreundliche Materialien, materialbewusste Konstruktionen, reversible Prozesse und kollaborative Nutzungsformen. In ihrer Unterschiedlichkeit einte sie der Versuch, neue Beziehungen zwischen Dingen und Menschen sowie den Systemen, in die sie eingebettet sind, zu denken. Dass das Prototyping nicht nur den Schuhen selbst, sondern ihrem (ökologischen) Fußabdruck galt, macht deutlich, wie sich Gestaltung der Aufgabe, neue Produktions- und Konsummuster zu veranschaulichen, annehmen kann.

Das Projekt gliedert sich in die folgenden Abschnitte:

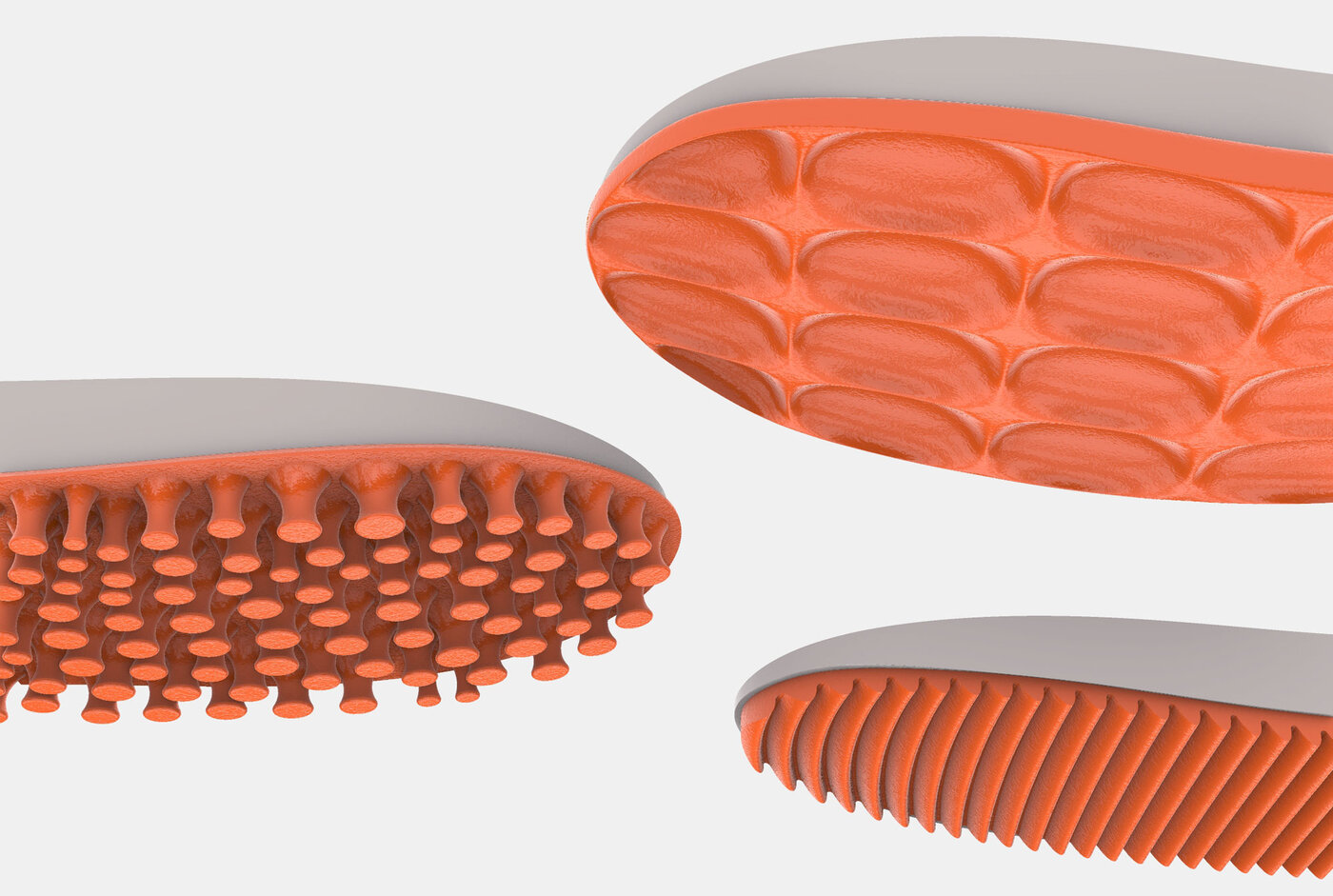

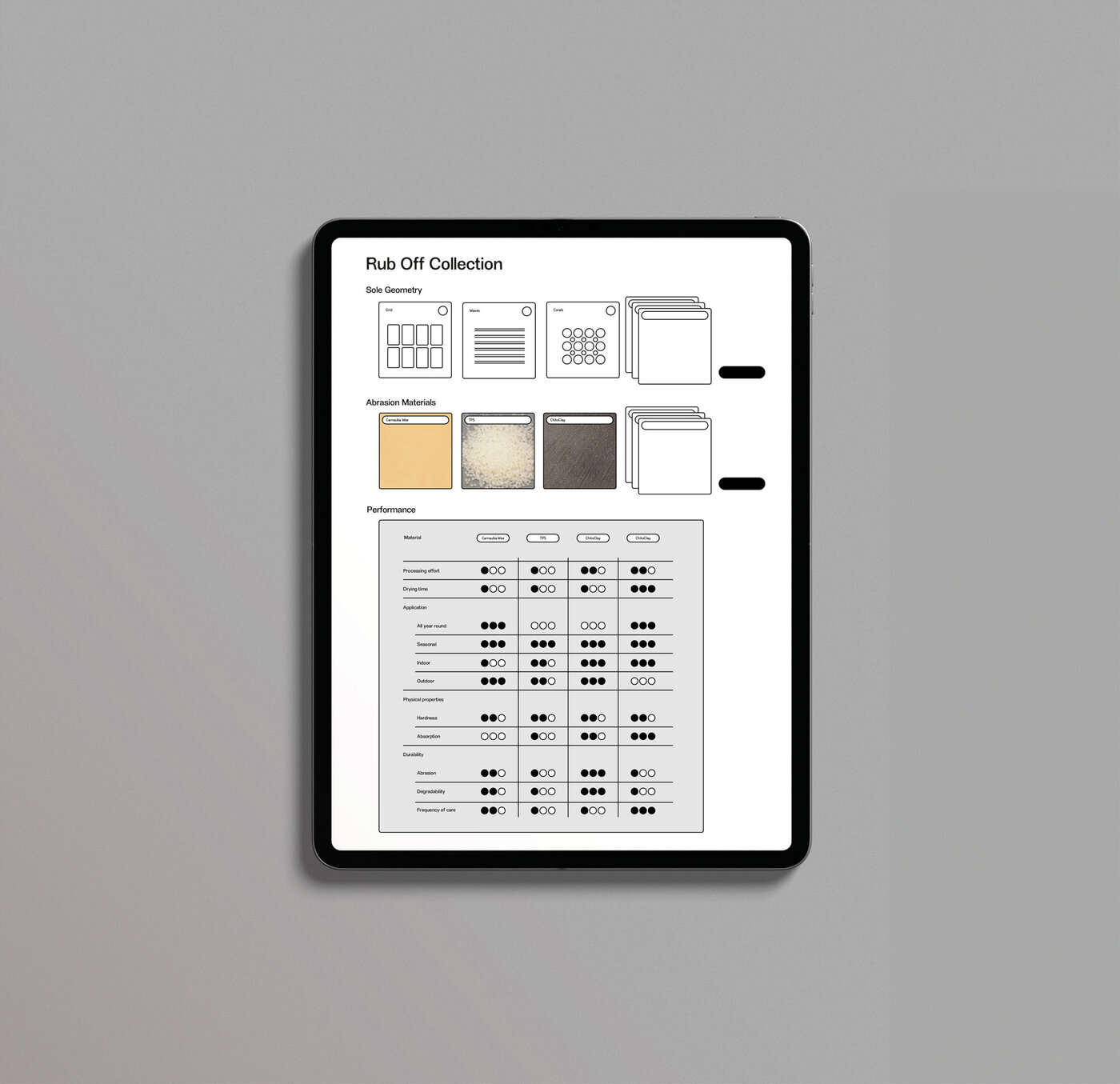

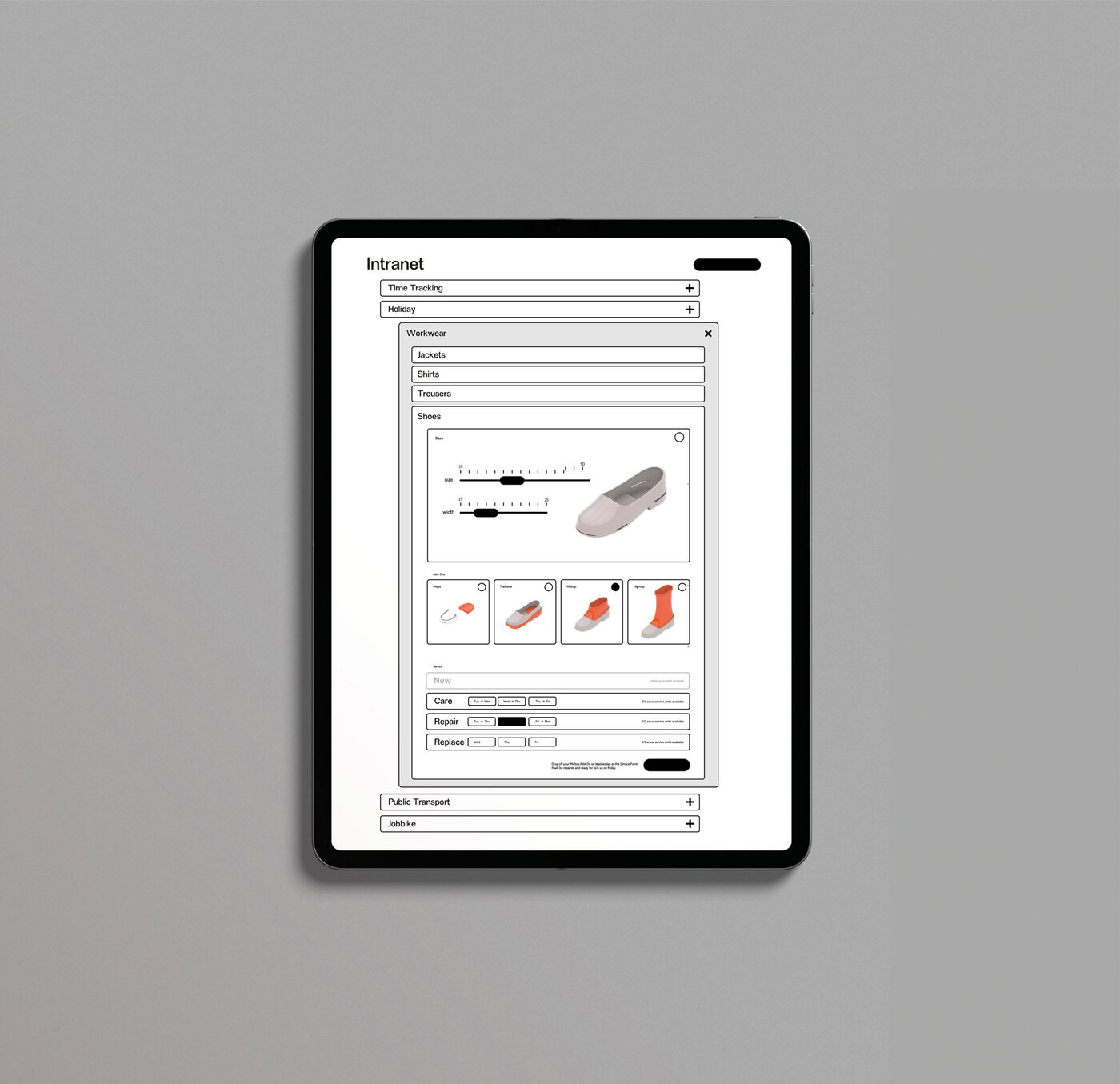

- Pflegen statt ersetzen

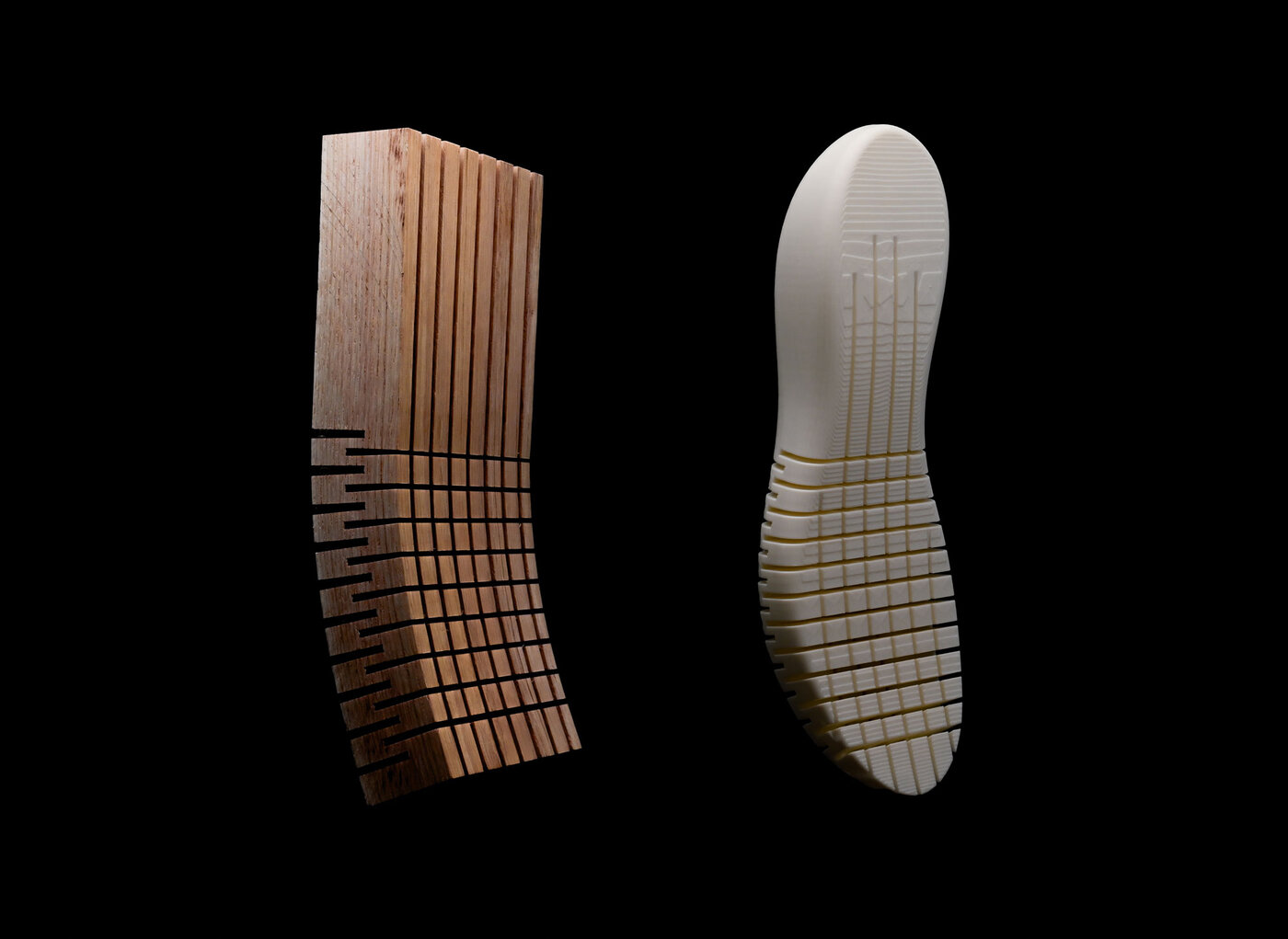

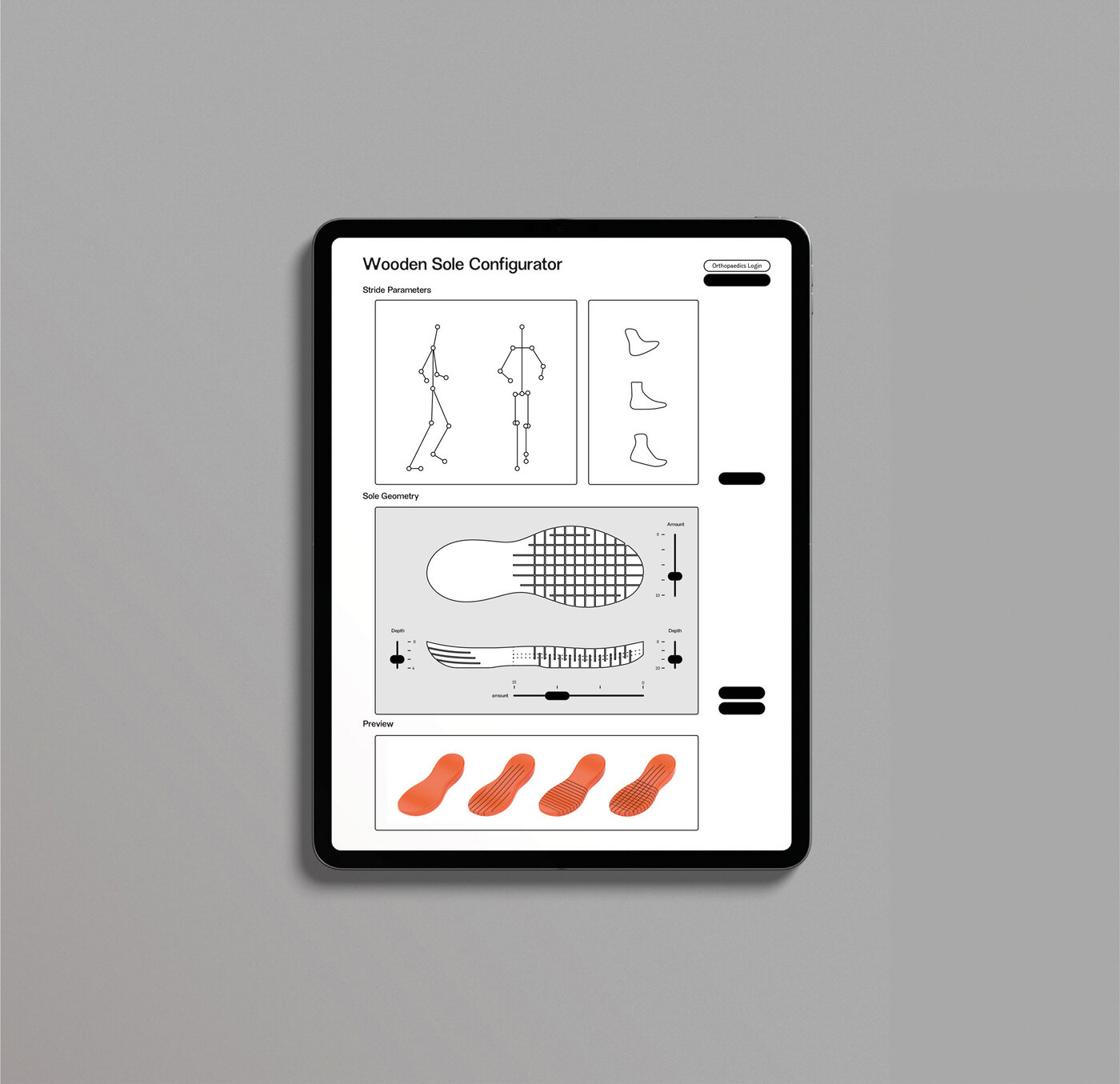

- Smarte Low-Performance

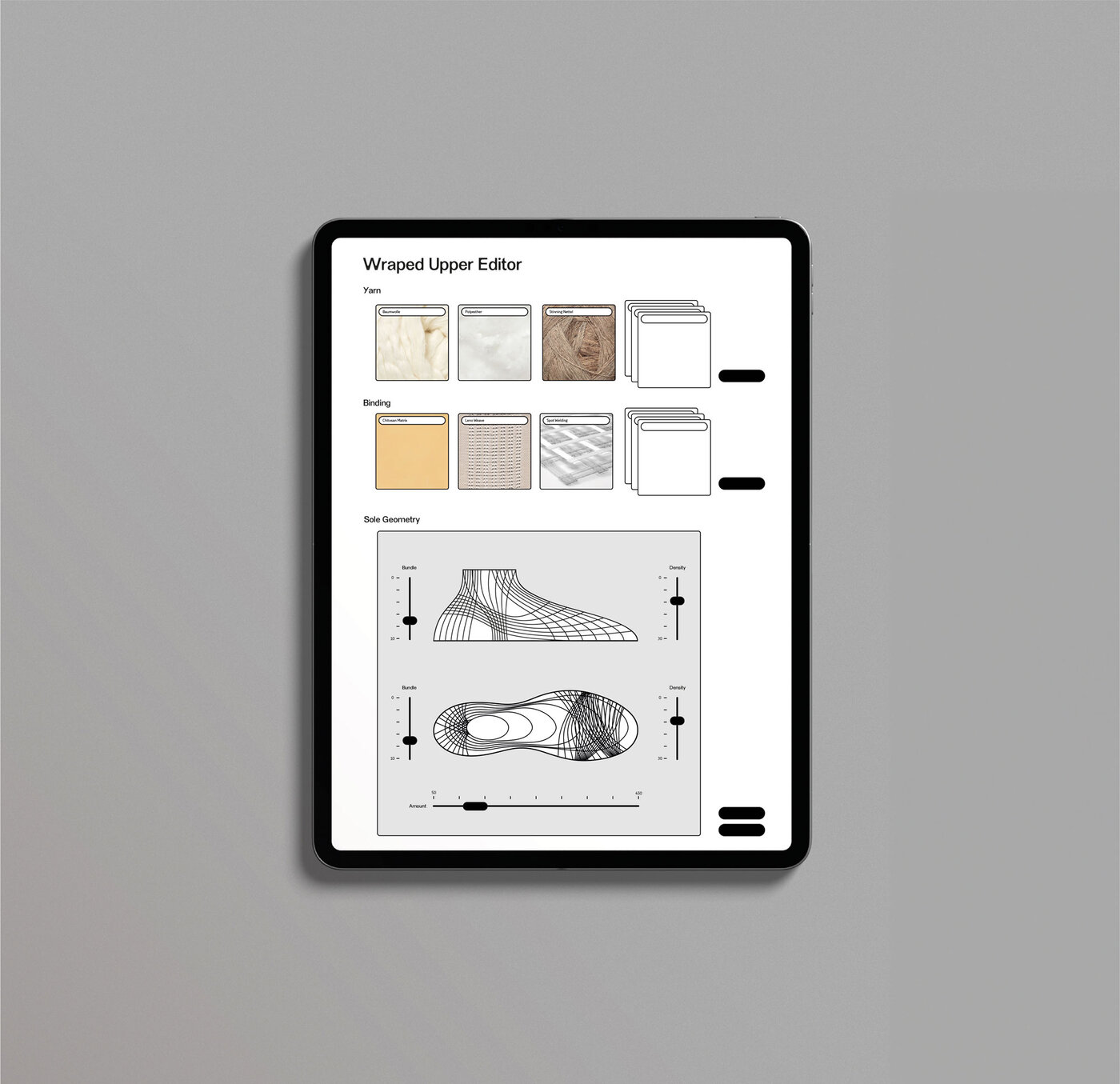

- Wickeln, tragen, abwickeln

- Gebrauchen statt besitzen